Valencina, der gigantische Monumentalkomplex, der vor 5.000 Jahren von Frauen geleitet wurde

Die Gesellschaft der Kupferzeit war schon immer sehr schwer zu erforschen, da es bis vor wenigen Jahren kaum Sammlungen menschlicher Knochen gab, anhand derer man ihre Demographie und soziale Organisation hätte untersuchen können. Die verbesserte Verfügbarkeit von Beweismitteln und die technischen Fortschritte, die am über 400 Hektar großen Megastandort Valencina (Sevilla) zum Einsatz kommen, haben die Situation jedoch radikal verändert. Nun ist es Leonardo García Sanjuán, Professor für Prähistorie an der Universität Sevilla, und Timothy Earle, Anthropologe am Institut für Archäologie der Northwestern University (USA), gelungen, den sozialen und politischen Kontext jener Periode in der Prähistorie der Iberischen Halbinsel präziser zu rekonstruieren. In dieser Zeit entstanden riesige „ monumentalisierte zentrale Stätten , die große Menschenmengen, wahrscheinlich Tausende, anzogen“, und wo „eine ausgeprägte weibliche Führungsrolle in Erscheinung trat, die sich in Luxusobjekten aus exotischen Rohstoffen widerspiegelte“. Dies geht aus ihrer Studie „Valencina, ein politisches System der Kupferzeit“ hervor, die im Fachjournal „Journal of Anthropological Archaeology“ veröffentlicht wurde. Diese spektakuläre „soziale Welt, die um Valencina als monumentalen zentralen Ort herum aufgebaut war, fand um 2300 v. Chr. ein ziemlich abruptes Ende, woraufhin ein anderes soziales Milieu begann: die Bronzezeit.“

Zwischen 3200 und 2200 v. Chr. C. erlebte die Iberische Halbinsel eine entscheidende historische Periode, die als Kupferzeit oder Chalkolithikum bekannt ist. In dieser Zeit entstand laut der Studie erstmals eine soziale Organisation, die sich um große Monumente drehte, „größtenteils in Form von Megalithen und Wassergräben, die die Menschen zusammenbrachten und ein Gefühl der Zugehörigkeit und Zusammenarbeit schufen und aufrechterhielten“.

Vor 5.000 Jahren dominierte Valencina die Mündung des Flusses Guadalquivir, der damals in einer großen Bucht im Atlantischen Ozean mündete. Es befand sich daher in einer privilegierten geografischen Lage zwischen Europa und Afrika, zu einer Zeit, als der Fernhandel in Eurasien, dem Mittelmeerraum und Nordafrika zunahm. Valencina war zeitgleich mit so wichtigen Stätten wie Los Millares (Santa Fe de Mondújar, Almería) oder Stonehenge (England).

Zwischen 1860 und 1918 wurden die ersten beiden Tholos (La Pastora und Matarrubilla, Grabanlagen mit langen Korridoren und runden Kammern) von Valencina entdeckt, obwohl die wissenschaftliche Erforschung dieser riesigen Stätte erst im Jahr 2010 begann. Seitdem haben mehrere wissenschaftliche Artikel zu seiner internationalen Sichtbarkeit beigetragen. Aufgrund seiner Größe und Einzigartigkeit ist Valencina die „größte prähistorische Stätte auf der Iberischen Halbinsel und eine der größten in Europa“. Sie erstreckt sich über mehr als 400 Hektar, könnte aber auch 900 Hektar umfassen.

Die Stätte beherbergt Dutzende megalithischer Strukturen, riesige Gruben, Hypogäen (künstliche Höhlen), Brunnen und Tausende von Löchern. Megalithdenkmäler und -gruben sind oft bemerkenswert und umfassen die bereits erwähnten Thols wie Montelirio, La Pastora und Matarrubilla. Diese verfügen über 30 bis 40 Meter lange Gänge und bis zu fünf Meter breite Kammern mit Terrakotta-Gewölben oder Kragarmen von 2,5 bis 4,5 Metern Höhe. Manche Gruben sind zwischen neun und zehn Meter breit und ebenso tief. „Geophysikalische Untersuchungen, die in den letzten zehn Jahren an der Nord- und Südgrenze der Stätte durchgeführt wurden“, stellen beide Experten fest, „legen nahe, dass einige Hunderte von Metern (oder sogar mehrere Kilometer) lang gewesen sein könnten und möglicherweise beeindruckende konzentrische Einfriedungen bildeten.“

Valencina ist außerdem für seine teilweise einzigartigen, kostbaren Objekte bekannt, die meist in direktem Zusammenhang mit Einzelbestattungen gefunden werden, wie etwa die der Dame aus Elfenbein (benannt nach der reichen Aussteuer, mit der sie begraben wurde) oder mit außergewöhnlichen Einzelgewändern der mächtigen Frauen von Montelirio, die bei einer Gemeinschaftsbestattung beigesetzt wurden.

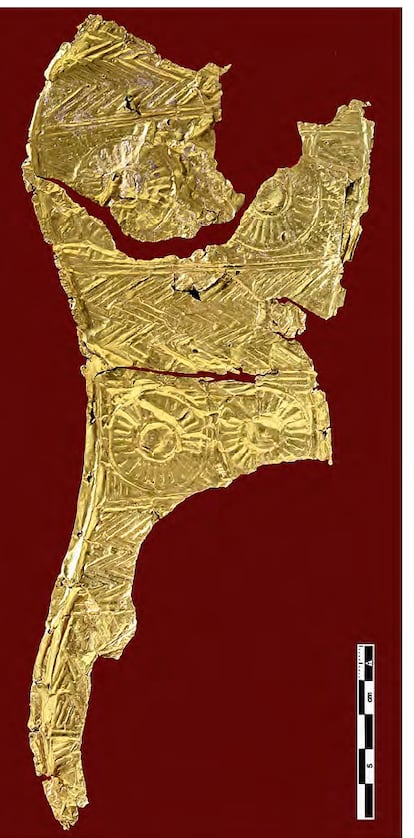

„Die Meisterhaftigkeit bei der Herstellung dieser bemerkenswerten, prächtigen und prestigeträchtigen Artefakte ist beeindruckend. Dazu gehören eine für die damalige Zeit beispiellose Elfenbeinverarbeitung, eine Reihe außergewöhnlicher Mylonit-Pfeilspitzen mit langen Fortsätzen, aus Bergkristall gefertigte Objekte sowie unvergleichliche Dolchklingen und Pfeilspitzen, Bernsteinperlen und -figuren, komplexe Kleidung aus Zehntausenden von Muschelperlen, eine raffinierte – und wahrscheinlich heilige – Goldfolie mit vier Oculus-Motiven, die umfangreiche Verwendung von Zinnober sowie zahlreiche Kupferartefakte, darunter mehrere Speerspitzen, von denen es auf der Iberischen Halbinsel nur sehr wenige Analogien gibt“, heißt es in der Studie.

Der außerordentliche Wert und die Einzigartigkeit dieser Konstellation üppiger materieller Kultur sollten zum Teil bestimmte Individuen kennzeichnen und auszeichnen und zum Teil eine gemeinsame Weltanschauung zelebrieren. Die in Valencia durchgeführten Untersuchungen können uns dabei helfen, die Prozesse zu verstehen, die bei den Einwohnern zu einer frühen Entwicklung sozialer Komplexität führten, allerdings nicht bis zur Staatsgründung.

Die beiden Professoren sind daher der Ansicht, dass Valencina ein politisches, religiöses und wirtschaftliches System war, das Arbeitskräfte für den Bau von Monumenten anzog und als Markt- und Versorgungszentrum fungierte, indem es die Produktion bestimmter handwerklicher Produkte sowie Importe und Exporte zentralisierte. All dies profitierte von dem ideologischen und religiösen Kapital, das in den von ihnen errichteten Heiligtümern oder Tempeln konzentriert war. „Es wäre ein ausgewogenes politisches System, finanziert durch Rohstoffe und Reichtum, beides wahrscheinlich gestützt durch religiöses Prestige“, sagen sie.

Der in diesem Artikel vorgeschlagenen Hypothese zufolge dienten zentrale Orte wie Valencina vor der Entstehung von Städten und Staaten dazu, der Gesellschaft Zusammenhalt zu verleihen und ihre politische und religiöse Organisation zu artikulieren, wobei der Bau von Denkmälern eine entscheidende Rolle spielte. „Der Bau dieser enormen Monumente war mit erheblichen Kosten verbunden, die die landwirtschaftlichen Überschüsse dieser Gemeinden aufzehrten“, erklärt García Sanjuán. Dieser Theorie zufolge handelte es sich beim Monumentalismus der Spätneolithik und der Kupfersteinzeit im Wesentlichen um ein System der „Verbrennung“ (bzw. des großflächigen Konsums) von Überschüssen, um zu verhindern, dass diese in die Hände gieriger Führer oder Eliten fielen und akute soziale Ungleichheiten verursachten.

In Valencina, um das Jahr 3000 v. Chr. C. trafen geostrategische, geografische und demografische Bedingungen zusammen, die die Entwicklung „einer starken materiellen Kulturpersönlichkeit sowie von Führungsformen ermöglichten, die zu ihrer Zeit nirgendwo sonst zu finden waren.“

Die Macht ihrer – überwiegend männlichen oder weiblichen – Anführer war instabil und bis zu einem gewissen Grad fragil. Seinen Höhepunkt erreichte er zwischen 2900 und 2650 v. Chr. C. Von 2350-2300 v. Chr. C. erlebte der Standort einen abrupten und steilen Niedergang und wurde schließlich aufgegeben. Die zweite große Krise, die sie erlitt, wurde „durch die Umweltauswirkungen des sogenannten Klimaereignisses 4.2 verschärft, das sich vor 4.200 Jahren ereignete und das Ende der langen Geschichte der Stätte markierte. Dieses Klimaereignis, das sich im Mittelmeerraum in zunehmender Trockenheit und Dürre manifestierte, scheint einen damit einhergehenden soziokulturellen Zusammenbruch in der gesamten Makroregion verursacht zu haben.“ Valencina hörte als zentraler und attraktiver Ort für Ortsfremde und ausländische Waren auf zu existieren.

Damit endete die grundlegende Rolle dieser monumentalen zentralen Stätten auf der Iberischen Halbinsel nach 2.000 Jahren ihres Bestehens. Im Laufe der Zeit ebnete das Verschwinden zentraler neolithischer und chalkolithischer Megastandorte wie Antequera (Málaga) oder Valencina den Weg für die Entstehung einer neuen soziopolitischen Welt. Doch in der politischen Ökonomie, der Gesellschaft und der Kultur der Welt sieht die Sache anders aus. Es ist als Bronzezeit bekannt.

EL PAÍS

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2Face%2F5bc%2F95d%2Face5bc95d3f375dfd1225668a87e2a7b.jpg&w=3840&q=100)