Als Walter Benjamin Radiomoderator war

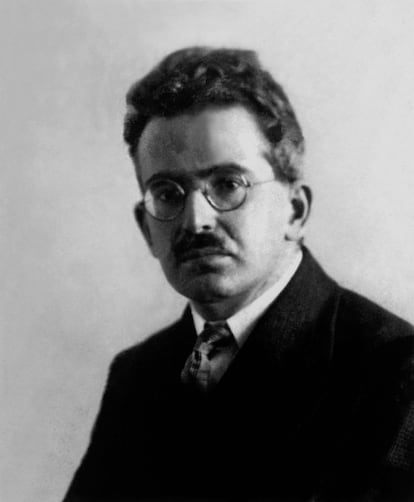

Theodor Adorno sagte, dass die Texte Walter Benjamins (Berlin, 1892 – Portbou, 1940) eine radioaktive Anziehungskraft ausübten. Und obwohl es ein billiger Scherz sein mag, übertrug sich seine hypnotische Fähigkeit als Geschichtenerzähler auch auf seine Radiosendungen. Von 1927 bis 1933 war Benjamin an der Komposition, der Ausstrahlung und zeitweise auch an der Produktion von 80 Sendungen für Radio Frankfurt und Radio Berlin beteiligt.

Der Berliner Schriftsteller war eine Art Kulturdetektiv, und so überrascht sein Ausflug ins Radio nicht. Er war ein freiberuflicher Autor außerhalb des akademischen Bereichs, in Geldnot, ein Denker, der das Populäre liebte, und ein Schriftsteller, der sich für einen so ungewöhnlichen und innovativen Kanal interessierte, wie das Radio damals war (Regionalsender kamen 1923 nach Deutschland).

Der Mangel an Informationen zu diesem Aspekt einer so zentralen Figur des Denkens des 20. Jahrhunderts ist umso überraschender. Glücklicherweise veröffentlichte der Akal-Verlag 2014 „Radio Benjamin“ , eine Zusammenstellung seiner Sendungen, herausgegeben von Lecia Rosenthal. Und „Radio Benjamin“ (Libros del Zorro Rojo ) ist seit kurzem im Buchhandel erhältlich. Es richtet sich an ein jüngeres Publikum und enthält eine Auswahl von 13 Skripten – viele davon aus der Sendung „Hora de la Juventud“ (Jugendstunde ) von Radio Berlin – mit Illustrationen von Judy Kaufmann.

Und so wie Benjamins Leben voller Zufälle und unerwarteter Wendungen war, so war es auch mit seiner Arbeit für das Radio: Die Manuskripte wurden von der Gestapo beschlagnahmt und standen kurz vor der Vernichtung, doch die Nazis schickten sie irrtümlicherweise an die Pariser Tageszeitung (eine deutsche Anti-Hitler-Publikation), wo sie 1945 durch einen Sabotageakt gerettet wurden. Von dort gelangten sie in die UdSSR und wurden 1960 in das Allgemeine Archiv in Potsdam in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) überführt. 1972 gelangten sie in das Literaturarchiv der Akademie der Künste in Ost-Berlin. Bis 1983 war ihre Einsichtnahme sehr schwierig.

Benjamin war ein aufmerksamer Student der Realität – einer Art riesigem Text, den es zu entziffern galt, wie er selbst sagte – und kannte die Gefahr des Aufstiegs des Faschismus aus erster Hand. Deshalb forderte er in seinen Sendungen seine Zuhörer auf, „ihre Beobachtungsgabe zu schulen, kritisch zu sein, sich Klarheit über ihre alltägliche Realität zu verschaffen und sich dabei sowohl auf die Geschichte als auch auf ihren eigenen Scharfsinn zu verlassen; im Hier und Jetzt zu sein und nicht zuzulassen, dass sich der menschliche Verfall ausbreitet“, schreibt Lorena Cervantes, Autorin von „Eine revolutionäre Pädagogik für das Erwachen: Walter Benjamin im Radio “ (Revista de Filosofía Universidad Iberoamericana, 2025).

Tatsächlich sind viele seiner Reden eine Art sanfte, subversive Pädagogik. „Benjamins gesamtes Werk kann aus heutiger Sicht als ‚Feuerwarnung‘ gelesen werden, eine Paraphrase einer Idee, die der Autor in einigen seiner Bücher verwendet“, sagt Diana Hernández, Herausgeberin von Libros del Zorro Rojo. „Benjamin erkannte das Potenzial des Radios als Mittel zur Bewusstseinsbildung und um durch die Praxis vom Zuschauer zum ‚aktiven Eingreifen‘ zu gelangen, nicht nur als Schöpfer, sondern als historisches Subjekt“, erklärt Cervantes, Philosophieprofessor an der Nationalen Universität von Mexiko.

Einige seiner Sendungen geben auch Hinweise auf seine Werke, wie etwa Un pilluelo berlinés , das am 7. März 1930 im Radio Berlin ausgestrahlt wurde und sich auf das Buch Infancia en Berlín hacia 1900 bezog. Die Erinnerung an seine Kindheit half ihm, eine klare Verbindung zu seinen jüngsten Radiohörern aufzubauen, indem er „einen authentischen Raum der Begegnung mit ihnen schuf, der über gemeinsame Interessen an Büchern, Spielzeugen oder Drucken hinausging und den wir als die Möglichkeit eines Risses, einer Falte in der Realität definieren könnten, in der eine andere Erfahrung möglich wird“, so Cervantes.

Seine Radiobeiträge, wie auch seine übrigen Schriften, zeigen ein besonderes Interesse an den unvorhersehbaren Wendungen der Geschichte und den transgressiven Leben am Rande der Gesellschaft. In halbstündigen Sendungen untersucht der Autor beispielsweise die Geschichte des Hexerei-Konzepts und die Gefahren geistiger Starrheit. Oder er erläutert das Erdbeben von Lissabon 1755 und die kartografischen Machtverschiebungen und betont: „Es war damals, was für uns heute die Zerstörung Chicagos oder Londons bedeuten würde.“

Zwischen Intellektuellem, Alternativem und Populärem zeichnet Benjamin die Spuren der Berliner Kultur und Sprache nach und stellt fest, dass diese nicht „von Schriftstellern und Professoren geboren, sondern in Umkleidekabinen, an Spieltischen, im Bus, in der Pensionskasse, in der Sporthalle und in den Fabriken entwickelt“ wurden. Sein Interesse an der Stadt und ihren Bürgern wird in der Sendung „Bienenstöcke“ deutlich, in der er die architektonische Entwicklung von Bienenkorbhäusern für Soldaten und ihre Familien beschreibt, um den vielen Desertionen angesichts der tyrannischen preußischen Disziplin zu entgehen (viele Soldaten baten um Erlaubnis, in ihre Häuser im Dorf zurückkehren zu dürfen, um ihre Frauen und Kinder zu sehen, kehrten aber nie zurück).

In einer anderen Sendung erzählt er die Geschichte des Sturms auf die Bastille – das grausame Pariser Gefängnis – im Jahr 1789, legt dabei aber den Schwerpunkt auf die Verfolgung von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, Buchhändlern und Buchbindern, denen eine Verschwörung gegen die Sicherheit des allmächtigen französischen Staates vorgeworfen wurde.

Der Film zeichnet außerdem die Einführung der Prohibition in den Vereinigten Staaten im Jahr 1920 und die Unterstützung des Geschäftsmanns Henry Ford dafür nach und bezieht dabei die Überlegungen des berühmten amerikanischen Autoverkäufers in das Drehbuch ein: „Wenn ich meine Autos billiger verkaufen kann, dann liegt das daran, dass wir die Prohibition haben. Warum? Früher gab der durchschnittliche Arbeiter einen großen Teil seines Wochenlohns in der Bar aus. Jetzt, da er sein Geld nicht mehr vertrinken kann, hat er die Möglichkeit zu sparen. Und wenn er erst einmal anfängt zu sparen, wird ihm klar, dass er bald genug haben wird, um sich ein Auto zu kaufen.“

Gleichzeitig werden Einzelheiten zu den enormen Geschäften der Alkoholschmuggler aufgezeigt, die als Polizisten, Bestatter oder Puppenhändler getarnt mit Alkoholflaschen im Inneren handelten.

Diese Reden sind zwar schon fast ein Jahrhundert alt, doch sie weisen auf aktuelle Probleme hin, etwa auf die Gefahren eines ungezügelten Ultrakapitalismus oder die Notwendigkeit, angesichts des Aufstiegs der extremen Rechten Auswege zu finden.

Die Radiosendungen des Autors der Illuminationen sind zugleich eine Allegorie auf den Aufstieg des Nationalsozialismus. Die Erstausstrahlung erfolgte am 23. März 1927 auf Radio Frankfurt, die letzte am 29. Januar 1933 auf Radio Berlin. Einen Tag später wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt, und über dieselben Radiowellen wurde erstmals der Fackelzug bundesweit live übertragen, bei dem 20.000 SA-Mitglieder die Machtergreifung nachstellten. Es war genau der Moment, als auch im Radio das Feuer die Sprache ersetzte und Benjamins Stimme verstummte.

EL PAÍS

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F640%2F6f1%2Fb59%2F6406f1b5958aa47805a97227cfd99591.jpg&w=3840&q=100)

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F36c%2Fdda%2Fba0%2F36cddaba07ea393106a1b384195d175e.jpg&w=3840&q=100)

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fe82%2Fd7b%2Fee2%2Fe82d7bee219da109065ed3e80e22fdda.jpg&w=3840&q=100)