Der Journalist, der mit Graf Almásy abreist

Ich schüttelte dem englischen Patienten die Hand und blickte in seine Augen, die im Morgengrauen mit orangefarbenen Dünen gefüllt waren. Jetzt kann ich in Frieden sterben. Bei einem Besuch von Ralph Fiennes, dem Star aus Anthony Minghellas unvergesslichem Film, in dem er den Grafen Almásy spielte, vor einigen Tagen in Barcelona hatte ich Gelegenheit, den Schauspieler zu interviewen und ihm meine Leidenschaft für den ungarischen Entdecker auszudrücken, für den er sein großartiger filmischer Avatar war. Fiennes, den ich mit meiner Vehemenz überraschte, teilt nicht meine Besessenheit von Almásy (das ist sein Problem), obwohl er mir sagte, dass er sich gern an die Figur erinnert und dass er sie immer noch in sich trägt, zusammen mit dem Nazi, dem Serienmörder, dem treuen Gärtner und dem Kardinal, der, wie ich mir vorstelle, immer noch voller Sand und Leidenschaft für Katharina ist.

Wir hatten keine Gelegenheit, ausführlich über die Libysche Wüste, Herodot, die Höhle der Schwimmer oder Almásys Bosporus zu sprechen, noch darüber, ob Ralph den Forschungseifer seines Cousins Ranulph Fiennes teilt, der ihn dazu brachte, das Leere Gebiet, die schreckliche Arabische Wüste, auf den Spuren von Wilfred Thesiger (einem alten Bekannten von mir) zu durchqueren und nach der verlorenen Stadt Ubar zu suchen, so wie Almásy nach der legendären Oase Zerzura und ihrem verzauberten Königreich suchte. Aber ich habe es geschafft, dass er mir mein wertvolles Exemplar des Drehbuchs zu „Der englische Patient“ signiert hat, das von Minghella selbst geschrieben wurde und auf dem gleichnamigen Roman von Michael Ondaatje basiert. Der englische Patient hat vom englischen Patienten unterschrieben, das ist nichts. Wir mussten noch gemeinsam Passagen des Drehbuchs lesen, in denen, da es logisch wäre, dass Ralph Almásy spielt, ich Katharine spielen könnte. „Versprich mir, dass du für mich zurückkommst.“ „Ich verspreche, dass ich zurückkomme. Ich verspreche, dass ich dich nie verlassen werde.“

Wie immer, wenn ich den Almásy-Hahn öffne, erscheint überall der Explorer. Ich stieß unerwartet auf ihn in einem Sammelband, in dem neun Schriftsteller, die sich im Schloss Tatti in der Toskana versammelt hatten, nach dem Vorbild der Gruppe Villa Diodati , die Geschichten festhielten, zu denen sie dieser Ort inspirierte ( Die Geister des Schlosses , Seneca, 2024). In seinem Werk El último atardecer de Almásy thematisiert Nicanor Gómez die letzten Stunden des Filmgrafen und stellt sich vor, dieser sei vom Kloster Santa Anna nach Tatti überführt worden. Der Text ist kurz, aber sehr eindringlich. Darin hört man das „Szerelem, szerelem“ , das Schlaflied, das sein ungarisches Kindermädchen Almásy im Soundtrack des Films vorsang, und den Gebetsruf, den der Entdecker und Katharine an ihren glühenden Nachmittagen heimlicher Liebe in Kairo hörten. Als das Morphium zu wirken beginnt, versinkt der Graf, der vor der Begegnung mit seiner Geliebten nichts anderes wollte, als „durch ein Land ohne Karten zu wandern“, in seinen Erinnerungen. „Ich nahm Katharine Clifton mit in die Wüste, wo das gemeinsame Buch des Mondscheins liegt. Wir waren inmitten des Murmelns der Brunnen, im Palast der Winde.“

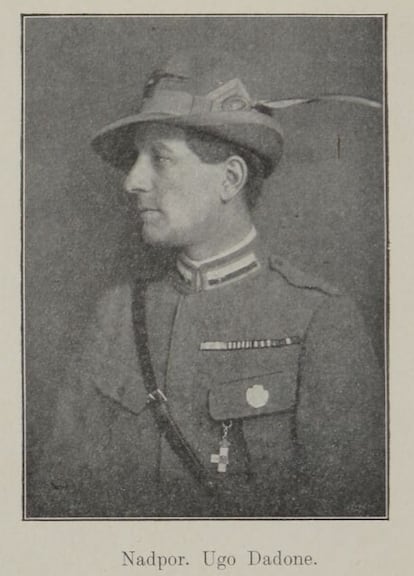

Das Überraschendste jedoch war die Entdeckung – dank Professor Jorge García Sánchez – nach der Begegnung mit Fiennes, dass es einen weiteren Journalisten gab, der mit Almásy verwandt war, und zwar den echten Entdecker (1895–1951), der ihn zu „Der englische Patient“ inspirierte. In dem Buch Nel Sahara, sulle tracce di Mister D. (2013) dokumentiert der Forscher Alessandro Menari die Geschichte seines Landsmannes, des italienischen Reporters Ugo Dadone, der 1934 im Alter von 48 Jahren an einer von Lászlo Almásys Expeditionen in die Tiefen der libyschen Wüste, dem „Paradies der Narren“, auf der Suche nach Zerzura teilnahm und mehrere journalistische Chroniken über die Reise schrieb. Abgesehen von dem wahnsinnigen Neid darüber, dass Almásy mit einem anderen Journalisten als mir reiste, habe ich in Dadone einen Charakter entdeckt, der fast so extravagant ist wie der Graf selbst.

Anfangs mochte ich Dadone nicht, weil er durch und durch ein Faschist und Freund Mussolinis war (obwohl Almásy auch ein ranziger ungarischer Aristokrat war, der das antiquierte Österreich-Ungarn unterstützte und während des Zweiten Weltkriegs dem Dritten Reich in Nordafrika unter dem Kommando von Marschall Rommel , dem Wüstenfuchs, diente). Auch Almásy mochte Dadone nicht und in seinem eigenen Bericht über die Expedition bezeichnet er ihn lediglich als „D.“ und ignoriert ihn. Doch der italienische Journalist entpuppt sich als sehr interessanter Typ – Menardi sagt zu Recht, er wirke, als käme er direkt aus einem Roman; nicht umsonst wird er „der italienische Lawrence von Arabien“ genannt – und er schreibt auch sehr gut.

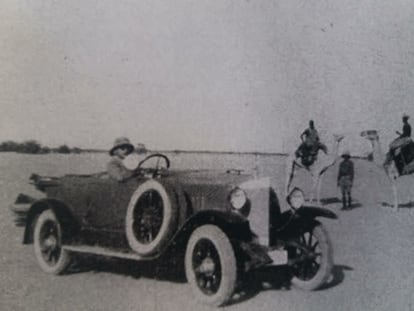

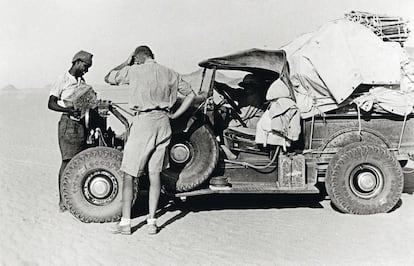

Almásys Expedition im Jahr 1934 (vom 19. April bis 16. Mai), an der im Gegensatz zu anderen Gelegenheiten leider kein Flugzeug teilnahm, wurde vom Royal Automobile Club of Egypt (RACE) organisiert und von der Tageszeitung Al-Ahram , der wichtigsten Zeitung in Kairo, gesponsert. Die Reise mit sechs Autos und elf Personen hatte neben dem offiziellen patriotischen Zweck, nach den Ursprüngen der alten Ägypter zu suchen, auch eine Art banalen Touristen- und Sportausflug zum Ziel und umfasste sogar einen Schweizer Baron und einen ägyptischen Prinzen (der sich stark von seinem Mitforscher Kemal el Din unterschied), nämlich Mohamed Abdel Moneim, den bonvivantischen Neffen von König Fuad und dritten Anwärter auf den Thron. Doch Almásy erklärte sich bereit, sie zu führen, da er immer knapp bei Kasse war und ständig nach Möglichkeiten suchte, in seine geliebte Wüste zurückzukehren und die Suche fortzusetzen, die ihn sehnsüchtig erwartete: Zerzura, die neolithischen Höhlenmalereien (im Jahr zuvor hatte er die berühmten der Schwimmer im Wadi Sura des Gilf Kebir entdeckt) und die verlorene persische Armee des Kambyses, die Herodot zufolge im Jahr 525 v. Chr. im Sand begraben wurde, als sie auf dem Weg war, die Oase Siwa zu erobern.

Tatsächlich handelte es sich bei Dadone (1886-1963) um einen italienischen Geheimagenten, „eine Art 007“, der in Ägypten auf die Expedition geschickt wurde, um zu überwachen und auszuspionieren. Dabei nutzte er die Tatsache aus, dass die Expedition in ein Konfliktgebiet unterwegs war – zwischen der italienischen Cyrenaika und dem anglo-ägyptischen Sudan –, dessen Souveränität Gegenstand internationaler Streitigkeiten war. Almásy – der zeitweise in seinem Leben auch als Spion, ja sogar als Doppelgänger tätig war – scheint Dadone gut eingeschätzt zu haben, abgesehen von der Tatsache, dass dieser für die Unabhängigkeit der Tschechen gekämpft und im Ersten Weltkrieg gegen Österreich-Ungarn gekämpft hatte, sodass er ihn von Anfang an nicht besonders sympathisch finden konnte.

Wie es bei interessanten Charakteren üblich ist, ist unser Italiener ein sehr zwiespältiger Typ, genau wie Almásy selbst, den jeder verdächtigte. Dadone war ein reueloser Faschist und persönlicher Freund Mussolinis, außerdem Freimaurer und Jude! (seine Mutter war eine Jüdin aus Alexandria und er entging antisemitischen Maßnahmen nur dank seiner Freunde). Er kämpfte im Ersten Weltkrieg, wurde in der Isonzoschlacht schwer verwundet, was zu einem lebenslangen Hinken führte, und stieg bis zum Rang eines Hauptmanns auf. Er erlebte Abenteuer im revolutionären Russland, wo er zum Tode verurteilt wurde, ihm jedoch die Flucht gelang. Er war nach italienischem Recht ein Bigamist, Journalist, Diplomat und stand D'Annunzio, Ezra Pound und Edvard Benes nahe. Bevor er als Korrespondent für Il Popolo d'Italia in Ägypten landete, hatte er in New York gelebt und war mit dem Kanu in den brasilianischen Gran Chaco gereist. Er scheint ein unbequemer Reisegefährte gewesen zu sein, da er Schwierigkeiten hatte, sich an das Leben in der Wüste anzupassen. Er erlebte einen Anfall von Wahnsinn (er erschoss mit einem Revolver einen Hahn, den der Koch der Expedition bei sich trug), der auf einen Sonnenstich und den Stich einer parasitären Fliege zurückgeführt wurde. Dadone wurde außerdem paranoid, weil Almásy den Schatz aus Kambyses‘ vergrabener Armee gefunden hatte, ihn aber geheim halten wollte, um ihn nicht mit seinen Expeditionskollegen zu teilen.

Wie ich schon sagte, der italienische Journalist hat sehr gut geschrieben. Menardis Buch enthält seine veröffentlichten Artikel von der Reise, und seine Prosa ist ausgezeichnet, egal ob er die Skelette der Kamele beschreibt, die auf dem alten Sklavenkarawanenpfad von Darb-el-Arbain ihre Zähne zum Himmel fletschen, oder die Kolonne der Fahrzeuge, die ins Unbekannte aufbrechen („rombano allegri i motori ripostati e riempieno con il loro scoppi ilari l’immensità del deserto“, „die aufgetankten Motoren brüllen freudig und erfüllen die Unendlichkeit der Wüste mit ihren freudigen Explosionen“). Irgendwann kommt seine faschistische Ader zum Vorschein und er vergleicht die italienische Kolonialherrschaft mit der „forza generatrice“ des Römischen Reiches. Doch sein Expeditionsbericht ist voller kraftvoller Bilder: Er beschreibt das große Bett aus goldenem Sand in der Wüste, die Luftspiegelungen („Miraggio, Fata Morgana“), das Spiel der Autos, die wie eine Achterbahn die Dünen hinauffahren, oder die Sterne, die in der weiten Nacht der östlichen Sahara funkeln.

Im Anschluss an die Expedition wurde Dadone zum Leiter der faschistischen Propaganda in Ägypten ernannt, mit der Aufgabe, antibritische nationalistische Ressentiments in der Bevölkerung zu schüren. Es gab sogar einen geheimen Funker. Er organisierte eine sehr aktive fünfte Kolonne, die eine Mischung aus faschistischer Rudezza und italienischer Sottiglieza einsetzte und unter anderem Menschen zu seinen berühmten Spaghetti Speciali in seine Wohnung in Zamalek einlud. Als Italien 1940 in den Zweiten Weltkrieg eintrat, musste er aus Kairo fliehen und all seine Habseligkeiten zurücklassen, darunter seine bemerkenswerte Sammlung pharaonischer und griechisch-römischer Antiquitäten und seinen Fiat 1500. Er ging nach Libyen, um als Kriegskorrespondent und Agent zu arbeiten, und wurde zum Major befördert. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass er Almásy wieder traf, der damals hinter den britischen Linien geheime Missionen für das Afrikakorps durchführte . Dadone wurde vom italienischen Generalstab aufgefordert, beim Aufbau einer Fremdenlegion mit arabischen Kriegsgefangenen mitzuhelfen. Er wurde 1943 nach der Landung der Alliierten in Tunesien gefangen genommen und in verschiedenen Lagern eingesperrt. Im Jahr 1946 rekrutierte ihn die CIA unter dem Decknamen Desdemona , um seine Kontakte im Nahen Osten zu nutzen (er war ein Freund von Habib Bourgiba, König Abdullah von Jordanien und dem Großmufti). 1955 war er einer der wenigen europäischen Journalisten, die bei der Bandung-Konferenz akkreditiert waren. Er starb 1963 in einem Krankenhaus in Rom an Herzproblemen.

Menardis Buch hat mir jedoch geholfen, einen zweiten Journalisten zu entdecken, der auf derselben Expedition wie Almásy reiste (zwei Journalisten reisten mit dem Grafen, wie auch mit Michael Strogoff) und mit dem ich mich viel stärker identifiziere: den Ägypter Hassan Sobhi, den Korrespondenten von Al-Ahram . Sobhi, der weit weniger weltgewandt, verdrehter und labiler war als Dadone (ein Kollege, den er „ il Signore“ nennt), schrieb ebenfalls eine Reihe von Berichten über das Abenteuer (die ebenfalls im Buch enthalten sind). Er stand Almásy, den er (wie auch ein gewisser katalanischer Journalist) sehr bewunderte, viel näher. Er beschreibt ihn als „einen jungen und starken Mann wie kein anderer, mit scharfen Gesichtszügen und schönen Zügen“ (er scheint sicherlich von Ralph Fiennes zu sprechen und nicht vom echten Almásy, der schlank ist und eine große Nase hat). Er betont, dass er alle Sprachen spricht: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Russisch, Arabisch und sogar Berberisch. „Er liebt die Wüste und ist stets bereit, alles zu geben, um sie zu erleben. Er kennt sie gut und möchte sie noch besser kennenlernen.“ In der Folge mit dem Titel Abu Ramla, der Vater des Sandes bietet er einige schillernde biografische Anmerkungen zum Grafen (ein Rennfahrer, Flugzeugfahrer, Soldat, Entdecker) und geht ausführlich auf das enthusiastische Profil der Figur ein, wobei er seine Augen als „hypnotisierend“ beschreibt, in denen man „Entschlossenheit, Loyalität und Wissen“ erkennen könne. Er sagt auch, dass Almásy manchmal mit nacktem Oberkörper und in Shorts herumlief, dennoch „Stil und Eleganz ausstrahlte“, was an sich schon ein Wunder ist.

Der Journalist aus Kairo, der im Gegensatz zu seinen Begleitern weder Reise- noch Militärerfahrung hat, erlebt die Wüste zunächst furchtbar, „mit Sand in jeder Öffnung“ und der Angst, dass eine Schlange in sein Zelt (eines von uns!) gelangen könnte, aber er lernt es zu schätzen, als er neben dem Veteranen in seinem Fahrzeug sitzt, dem Ford namens Inshallah . Innerhalb weniger Tage schreibt er von der „Umarmung der bezaubernden und üppigen Wüste“, einer Wüste, die „ihre anregende Schönheit“ offenbart und die er sich als weibliche Präsenz vorstellt, eine „Schönheit der Dünen“, die verzaubert und umarmt. Er geht sogar so weit, die Nacht, die er in Bir Al-Masaha verbringt, als er sich dem Berg Jebel Uweinat inmitten wilder Natur nähert, als einzigartig zu beschreiben, „rein und schön wie nichts anderes, was ich in meinem ganzen Leben je erlebt habe.“

Verklärt fühlt sich der Journalist dann in der Abenddämmerung, „in einem wundervollen Traum, von allen Seiten umgeben von Sand, nicht leuchtend gelbem Sand wie unter der Mittagssonne, sondern weich und weit, überströmt von rötlichem Schein wie das erste Lächeln einer schönen Frau, zauberhaft und magisch.“ Am Ende des Tages am Lagerfeuer berauscht sich Sobhi an den Geschichten seiner Gefährten, ihren Abenteuern und Gefahren. Glücklicher Sterblicher und glücklicher Kollege, der Almásy in der langen Nacht der Karawane vom Großen Sandmeer, von Herodot und der sagenhaften Zerzura sprechen hörte!

EL PAÍS