Wenn ein toter Elefant nötig ist, um die Vorgeschichte zu verstehen

Text, in dem der Autor Ideen vertritt und Schlussfolgerungen auf der Grundlage seiner Interpretation von Fakten und Daten zieht

Elefant Yoyo starb 2024 im Alter von 54 Jahren im Zoo von Barcelona. Sie war ein außergewöhnlich langlebiger Elefant – normalerweise werden diese prächtigen Tiere in Gefangenschaft höchstens 40 Jahre alt – und darüber hinaus leistete ihr Körper der Wissenschaft einen letzten Dienst. Ein Team des spanischen Nationalen Forschungsrats (CSIC) hatte in Olduvai (Tansania) 1,5 Millionen Jahre alte Knochenwerkzeuge entdeckt , die zeigten, dass Homo erectus , der Vorfahre des Homo sapiens, über eine weitaus höhere kognitive Kapazität verfügte als bisher angenommen. Doch Entdeckungen reichen nicht immer aus: Prähistoriker müssen manchmal auf experimentelle Archäologie zurückgreifen, das heißt, sie müssen mit denselben Materialien testen, wie ein bestimmtes Objekt konstruiert sein könnte, welche Funktion es haben könnte und wie wirksam es ist. Daher benötigte das CSIC-Team einen toten Elefanten, um ähnliche Werkzeuge herzustellen und zu testen.

Der Kadaver des Elefanten Yoyo wurde vom Zoo dem katalanischen Institut für menschliche Paläoökologie und soziale Evolution (IPHES) in Tarragona gespendet, wodurch das CSIC-Team dieselben Messer nachbauen konnte, die diese Art der Gattung Homo zu Beginn der Menschheit in Afrika verwendete. In Werner Herzogs wunderbarem Film über die Chauvet-Grotte , Die Höhle der vergessenen Träume , sehen wir Spezialisten beim Bau und Testen aller Arten prähistorischer Waffen. Andere haben die Pigmente oder Rentierfettlampen nachgebildet, die möglicherweise in der tiefen Dunkelheit der Höhlenmalereien verwendet wurden.

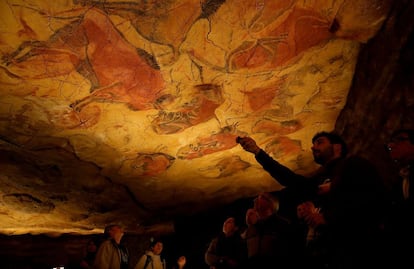

Das Faszinierende und zugleich enorm Schwierige an der Vorgeschichte ist, dass die Wissenschaftler immer im Dunkeln tappen: Sie können zwar klassifizieren, aber die Interpretation – insbesondere im Fall dessen, was wir Kunst nennen, obwohl wir ihre gesellschaftliche Funktion nicht wirklich kennen – ist immer sehr riskant. Erstens, weil es kein Dokument gibt, das eine Theorie bestätigen könnte, und zweitens, weil eine Entdeckung unsere Sicht auf die ferne Vergangenheit der Menschheit völlig verändern könnte. Die Chauvet-Höhle , deren Entdeckung in Herzogs Dokumentarfilm erzählt wird, zerstörte an einem Weihnachtsmorgen im Jahr 1994 alle bis dahin gültigen Hypothesen über die Wandmalerei in Europa, als man dort 30.000 Jahre alte Malereien entdeckte, viel älter als die gesamte bis dahin bekannte figurative Kunst – zwischen den Löwen von Chauvet und den Bisons von Altamira liegt mehr Abstand als zwischen der kantabrischen Höhle und Guernica. Drittens aufgrund eines Paradoxons: Nur weil wir etwas nicht gefunden haben, heißt das nicht, dass es nicht existiert. „Das Fehlen von Beweisen ist kein Beweis“, wiederholt die Prähistorikerin und Neandertalexpertin Marylène Patou-Mathis oft. Wenn Tausende oder sogar Millionen von Jahren vergangen sind, ist es unmöglich zu ermessen, was verloren gegangen ist. Alle Wissenschaftler hielten die Kreuzung von Neandertalern und Homo sapiens für unmöglich, bis die DNA den Beweis dafür lieferte.

Alianza Editorial hat gerade ein Buch neu aufgelegt, das all dies auf klare und unterhaltsame Weise erklärt: Die Höhlenmaler. Das Geheimnis der ersten Künstler (übersetzt von Eugenia Vázquez Nacarino) von Gregory Curtis. Es ist ein sehr lesenswerter Aufsatz. Curtis, ein erfahrener Journalist, erzählt die Geschichte der Entdeckung prähistorischer Kunst im 19. Jahrhundert und wie sich die Ansichten der Forscher im Laufe der Jahrzehnte verändert haben, von Pionieren wie Abbé Henri Breuil und André Leroi-Gouran bis hin zu Jean Clottes . Eine wichtige Rolle in dem Buch spielt auch Marcelino Sanz de Sautola , der Entdecker von Altamira im 19. Jahrhundert, der von seinen Zeitgenossen verspottet wurde, obwohl er über eine brillante Intuition verfügte, die zur Erforschung der Vorgeschichte führte: Ja, es war für den Menschen vor Tausenden von Jahren durchaus möglich, außerordentlich anspruchsvolle Kunstwerke zu schaffen. Doch in einer Welt, in der wir alles verstehen wollen, stehen wir vor einer unüberwindbaren Barriere: Wir wissen weder, warum diese Gemälde entstanden sind, noch, was sie bedeuten, obwohl die Emotionen, die ihre Schönheit hervorruft, alle Grenzen der Zeit durchbrechen.

„Das ist für Wissenschaftler und Laien gleichermaßen frustrierend, da Gemälde als Kunstwerke direkt und äußerst effektiv kommunizieren“, schreibt Gregory Curtis in seinem Essay. Welche kulturellen Gründe auch immer die alten Jäger dazu veranlassten, in Höhlen zu malen, die großen Künstler unter ihnen machten sich die Mühe, Gemälde mit eleganten Linien, subtilen Farben, präziser Perspektive und einem physischen Gespür für Volumen zu schaffen. Die vielfarbigen und stilisierten Pferde in Lascaux, der Stolz der jagenden Löwen mit lodernden Augen in Chauvet und die schwerfälligen, aber dennoch zarten und geschmeidigen Bisons in Altamira und Font-de-Gaume sind Beweise dafür, dass Schönheit wahrhaft ewig ist.

EL PAÍS