Odoardo Beccari, Sandokans anderer Vater

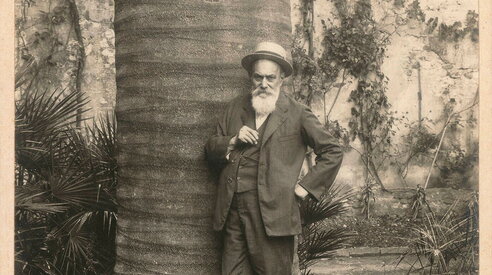

Unbekannter Autor, 1915–1920, Odoardo Beccari, fotografiert im Garten des Schlosses Bisarno (Villa Beccari) in Florenz (Archiv Alinari – Archiv Beccari)

Emilio Salgari studierte die Berichte des abenteuerlustigen Naturforschers in der Gunst des echten Rajah James Brooke

„Auf Borneo, der größten Insel Malaysias, gibt es ein Land, in dem ein Raja und eine Rani reinsten englischen Blutes einen Staat von fast zwei Dritteln der Größe Italiens uneingeschränkt regieren. Der Staat besitzt eine eigene Flotte und Armee, ist aber noch nicht durch eine Telegrafenleitung mit dem Rest der Welt verbunden, hat weder Eisenbahnen noch Straßen und ist stattdessen größtenteils von endlosen, dichten Wäldern bedeckt, in denen die Orang-Utans umherstreifen. Die Bewohner führen hier ein primitives Leben und sind zum Teil noch Wilde, die sich der Jagd auf ihresgleichen widmen, deren rauchige Köpfe sie in ihren Behausungen aufhängen. […] Dies ist das Königreich Sarawak , das seine Entstehung einem überlegenen, abenteuerlustigen und unternehmungslustigen Mann, Captain James Brooke , verdankt.“

Sarawak, James Brooke: Erinnert Sie das an etwas? Vielleicht an etwas, das Sie als Kind gelesen haben? Oder an eine erfolgreiche Fernsehserie aus den 1970er Jahren?

„Die Flagge von Rajah Brooke, dem Piratenvernichter!“, rief er mit unübersetzbarem Hass. „Tigerjungen! Entern! Entern! … Ein wilder, grimmiger Schrei erhob sich zwischen den beiden Mannschaften, denen der Ruf des Engländers James Brooke, des heutigen Rajah von Sarawak, nicht entgangen war, eines erbarmungslosen Feindes der Piraten , von denen viele unter seinen Schlägen gefallen waren.“

Diese letzte Passage stammt aus einem der bekanntesten Romane des Schriftstellers Emilio Salgari , Le tigre di Mompracem (1900, der Bandausgabe ging jedoch eine Fortsetzungsausgabe mit dem Titel La tigre della Malaysia aus den Jahren 1883-1884 voraus). Die erste stammt hingegen aus dem Essay des italienischen Naturforschers Odoardo Beccari , Nelle foresta del Borneo (1902, es gab jedoch bereits zahlreiche Berichte über seine 1865 begonnene Reise durch Malaysia).

James Brooke, der Raja von Sarawak, war also keine Figur, die der Fantasie von Emilio Salgari entsprang und dann meisterhaft vom Schauspieler Adolfo Celi gespielt wurde, sondern eine reale Figur .

Bevor wir jedoch zu Brooke kommen, müssen wir Odoardo Beccari besser kennenlernen . Porträts zeigen ihn mit entschlossenem, fast grimmigem Gesichtsausdruck, „als einen Mann von außergewöhnlicher physischer und moralischer Stärke“ (wie Stefano Mazzotti es in seinem wunderschönen Werk Esploratori perduti , Codice, 2011, ausdrückt). Er hatte kein leichtes Leben. 1843 in Florenz geboren, verlor er fast sofort seine Mutter durch Selbstmord und kurz darauf seinen Vater. Seinem Onkel mütterlicherseits anvertraut, landete er in einem renommierten und strengen Internat, wo er schon früh ein Interesse für Botanik entwickelte. 1861 schrieb er sich an der Universität Pisa ein, um Naturwissenschaften zu studieren, schloss sein Studium jedoch zwei Jahre später in Bologna ab. Hier lernte er den genuesischen Marquis Giacomo Doria kennen, ebenfalls Naturforscher und Gründer des Naturhistorischen Museums von Genua. Sie teilten den Wunsch nach einer wissenschaftlichen Expedition in exotische Länder und wählten schnell ein ehrgeiziges Ziel: Sarawak im Nordwesten der Insel Borneo, heute Teil Malaysias. Die beiden Männer waren ehrgeizig, aber nicht unvorbereitet. Zur sorgfältigen Vorbereitung der Reise besuchte Beccari die wichtigsten europäischen Forschungszentren und Museen, die Exponate aus diesen Regionen beherbergten. Vor allem in London traf er Charles Darwin und dann natürlich den Abenteurer und Politiker James Brooke . Brooke, eine fast schon legendäre Figur, wurde 1803 in Indien geboren. Während mehrerer lokaler Aufstände erwarb er sich das Vertrauen und die Dankbarkeit des Sultans von Brunei; diese Dankbarkeit brachte ihm ab 1842 die Position des Raja von Sarawak ein.

Beccaris Partnerschaft in den 1860er Jahren mit dem Marquis Giacomo Doria. Sie wählten Borneo als Ziel ihrer wissenschaftlichen Expedition.

In den folgenden Jahren führte er zahlreiche Reformen durch, erweiterte seine Territorien und kämpfte unerbittlich gegen die Bedrohung durch Piraterie und Sklaverei. Die Königin erwies ihm zahlreiche Ehrungen. Doch als Beccari ihn in London traf, schwand die Macht des inzwischen sechzigjährigen Brooke, und er wurde selbst in seiner Heimat wegen seiner Methoden zur Pirateriebekämpfung und der Vorwürfe der Unterschlagung zunehmend umstritten. Doch er kannte Sarawak wie kein anderer Europäer und hatte bereits mehrere Erkundungen unterstützt, darunter die des großen britischen Naturforschers Alfred Russel Wallace. Brooke vertraute Beccari und Doria seinem Neffen Charles an, den er bereits als seinen Erben bestimmt hatte. Die beiden stachen im Frühjahr 1865 in See nach Borneo; Beccari war gerade zweiundzwanzig Jahre alt. Nach einer sehr langen Reise und zahlreichen Zwischenstopps erreichten sie am 19. Juni 1865 Kuching, die Hauptstadt von Sarawak, wo sie sich in einer Hütte auf Stelzen niederließen. Beccari war sofort von diesem Land verzaubert . „Der Wald Borneos ist zu verschiedenen Tageszeiten, Jahreszeiten und Wetter so vielfältig, dass keine Beschreibung sein Wesen jemandem, der nicht dort gelebt hat, jemals angemessen vermitteln kann. Seine Aspekte sind unendlich und vielfältig wie die Schätze, die er birgt. Seine Schönheiten sind unerschöpflich, ebenso wie die Formen seiner Schöpfungen. Im Wald fühlt sich der Mensch wahrhaft frei. Je mehr man durch ihn streift, desto mehr verliebt man sich in ihn; je mehr man ihn studiert, desto mehr bleibt einem verborgen. Seine Schatten, der Wissenschaft heilig, befriedigen den Geist des Gläubigen ebenso wie den des Philosophen.“

Er muss sich gegen Schlangen und Blutegel verteidigen. Er trifft „den großen Affen des Waldes: den Orang-Utan, den ‚Mann des Waldes‘.“

Als Doria aus gesundheitlichen Gründen nach Hause zurückkehren musste, setzte Beccari seine unermüdliche Forschung allein fort und blieb drei Jahre lang in Borneo. Er ernährte sich oft von gekochtem Reis und musste Schlangen, Ameisen und furchteinflößende Blutegel abwehren. Er sammelte und katalogisierte unzählige botanische und zoologische Materialien. Er war beeindruckt von nie zuvor gesehenen Pflanzen, wie der geheimnisvollen Rafflesia mit Blüten von „56 cm Durchmesser“. Weitaus umstrittener ist heute Beccaris Interesse an „ dem großen Affen des Waldes: dem Orang-Utan , der für die Malaysier wörtlich „Mann des Waldes“ heißt“. So beschrieb der Naturforscher seine Begegnung mit einem friedlichen Orang-Utan. Ich konnte nur ein kleines rotes Fell im Laub erkennen; doch es bestand kein Zweifel: Es war ein Maya, der auf seinem Nest saß. Ich konnte deutlich sehen, dass das Tier sofort bemerkte, dass wir es entdeckt hatten, doch es zeigte weder Angst vor unserer Anwesenheit noch versuchte es zu fliehen; vielmehr spähte es zwischen den Zweigen hervor und sank dann ein Stück herab, als wolle es uns genauer beobachten, wobei es sich an den Stängeln einer Liane festhielt, die von dem Ast herabhing, auf dem es zuvor gesessen hatte. […] In dieser Position schoss ich. Nachdem es einige Sekunden an einem Ast gehangen hatte, fiel es zu Boden.“ Dank Charles Brooke erreichte er mit einem Kanonenboot die Insel Labuan, einen strategisch wichtigen Ort, wo James Brooke durch Ernennung der britischen Krone Gouverneur geworden war. Hier war Beccari fasziniert von der orchideenreichen Vegetation. Im Landesinneren wurde er in den Dörfern der Punàn und Buketàn beherbergt, gefürchteten Kopfjägern. Die Insel ist den Lesern von Salgari wohlbekannt.

Was gibt es Neues aus Labuan? Diese Menschengiftmischer, diese Landräuber, diese englischen Hunde, lagern sie noch immer auf der Insel? […] Aber sag ihnen, sie sollen einen Finger gegen Mompracem rühren! … Der Tiger von Malaysia würde, wenn sie es wagen würden, all ihr Blut aus den Adern trinken! – Wussten Sie, dass ich wieder von der Perle von Labuan gehört habe? „Ah!“, sagte der Pirat und sprang auf. „Dieser Name ist jetzt schon das zweite Mal an meinem Ohr, und er hat mich tief berührt. Weißt du, Yanez, dass dieser Name mich seltsam berührt?“ „Weißt du überhaupt, was diese Perle von Labuan ist?“ – Nein. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es ein Tier oder eine Frau ist. Auf jeden Fall macht es mich neugierig. – In diesem Fall sage ich Ihnen, dass es eine Frau ist. – Eine Frau? … Das hätte ich nie vermutet. „Ja, mein kleiner Bruder, ein junges Mädchen mit duftendem braunem Haar, milchiger Haut und bezaubernden Augen. Akamba, ich weiß immer noch nicht wie, konnte sie einmal sehen, und er sagte mir, um sie zu vergessen, bräuchte er Ströme von Blut und mindestens fünfzig Enterungen.“

(Emilio Salgari, Die Tiger von Mompracem, 1900).

Mittlerweile durch Strapazen und Malaria schwer geschwächt, schiffte sich Beccari im Januar 1868 in Singapur ein und landete nach einem dreijährigen Aufenthalt auf Borneo im März desselben Jahres schließlich in Messina. In Florenz angekommen, transkribierte und veröffentlichte er seine Notizen in Zeitschriften wie Cosmos und La Nuova Antologia ; Notizen, die auch Salgaris Aufmerksamkeit und Fantasie weckten . Doch er hegte auch ein anderes ehrgeiziges Projekt: eine Naturreise nach Neuguinea . Im November 1871 brach er mit dem Naturforscher Luigi Maria D’Albertis auf und kam im folgenden März dort an. Hier standen dem Reichtum an Tier- und Pflanzenarten schwierige Lebensbedingungen gegenüber: D’Albertis erkrankte schwer und musste nach Italien zurückkehren. Beccari litt an verschiedenen Krankheiten, darunter Pocken, aber er widerstand und besuchte zahlreiche Inseln des indonesischen Archipels, darunter Bali und Java. Von hier schiffte er sich 1876 wieder ein, um nach Italien zurückzukehren, erneut beladen mit Material, das das Wissen der Naturforscher bereichern sollte. „Ohne Angst, der geringsten Übertreibung beschuldigt zu werden“, schrieb der Zoologe Enrico Giglioli, „kann ich erklären, dass keine wissenschaftliche Expedition zu irgendeiner Zeit oder an irgendeinem Ort in der kurzen Zeitspanne, die sie in Anspruch nahm, so wertvolle und interessante Ergebnisse erzielt hat.“ Der inzwischen bekannte und geschätzte Beccari konnte jedoch nicht stillstehen und brach 1877 erneut mit Enrico D’Albertis, Luigi Marias Cousin, auf, um nach Indien, Singapur, Australien, Tasmanien und Neuseeland zu reisen .

Er war der Erste, der ein Exemplar der Titanenart Amorphophallus titanum beschrieb, „eine gigantische und monströse Blume“ mit einem widerlichen Geruch nach verwesendem Fleisch.

Besonders bereichernd und faszinierend war sein Aufenthalt auf der indonesischen Insel Sumatra , die reich an seltenen Vogelarten, Nashörnern und Tigern ist. Hier machte er auch eine wichtige botanische Entdeckung: Er beschrieb ein Exemplar der Titanenpflanze Amorphophallus titanum , „eines der größten Wunder der Pflanzenwelt“. Beccari setzte sogar eine Belohnung auf Letzteres aus, und kurz darauf trugen ihm zwei Eingeborene auf ihren Schultern „den größten unverzweigten Blütenstand der Welt [...] eine gigantische und monströse Blume“ (die Blüte ist drei Meter hoch und hat einen Durchmesser von zwei Metern, das Blatt zwei Meter) mit einem widerlichen Geruch nach verwesendem Fleisch – daher der englische Spitzname „Corpse Flower “. Der Eindruck auf europäische Naturforscher war so groß, dass viele lange an der tatsächlichen Existenz der Blume zweifelten, doch auch ihr Erfolg beim breiten Publikum war enorm, insbesondere als es dank Beccaris Samen gelang, ein Exemplar in einem Gewächshaus in London zum Blühen zu bringen.

Diese Geschichte, die Tim Burton gefallen hätte, entging auch Salgari nicht . In seinem 1896 erschienenen Roman „Die Schiffbrüchigen von Oregon“ durchqueren die beiden Protagonisten Borneo zu Fuß und stoßen dabei auf riesige Blumen.

Rafflesien […] sind die größten bekannten Pflanzen mit einem Umfang von drei Metern und einem Gewicht von sieben bis acht Kilogramm. Diese Pflanzen, die erstmals 1778 vom Italiener Odoardo Beccari an den Hängen des Vulkans Singaleg in der Provinz Padang auf Sumatra entdeckt wurden, bilden ein einziges, riesiges Blatt, das über zehn Meter hoch und zwei bis drei Meter breit ist. Aus der Mitte dieses Blattes wächst die riesige, rötlich gefärbte, aber weiß gesprenkelte Blüte. Diese Blüten duften nicht gut; sie verströmen sogar einen unangenehmen Geruch, ähnlich dem von verrottendem Fisch […] Wenn unsere Landsleute sie nach Java oder Sumatra transportieren könnten, wären sie in der Lage, den Wahnsinn der berühmten schwarzen Tulpe wieder aufleben zu lassen.“

Wie Paolo Ciampi in „I due viaggiatore“ bemerkt. Alla Scoperta del Mondo con Odoardo Beccari und Emilio Salgari (Polistampa, 2010) zitiert Salgari ausnahmsweise den armen Beccari und macht dabei zahlreiche Fehler, angefangen beim Namen der Blume und dem Datum ihrer Entdeckung.

Nach dem Ende der großen Forschungsreisen begann für Beccari ein neuer Abschnitt, der reich an Belohnungen zu sein versprach, wie beispielsweise die Ernennung zum Direktor der Sammlungen und des Botanischen Gartens des Naturhistorischen Museums in Florenz. Doch derselbe Charakter, der es ihm ermöglicht hatte, unter schwierigsten Bedingungen Großes zu vollbringen, brachte ihn bald in Konflikt mit der akademischen Gemeinschaft, und er trat von seinem Posten zurück. Geldmangel zwang ihn, auch die Veröffentlichung der Zeitschrift Malesia einzustellen, die er zur Verbreitung seiner Forschungsberichte gegründet hatte, und er zog sich in die Weinberge von Bagno a Ripoli zurück. Es mag wie ein trauriger und mehr als anständiger Epilog erscheinen, doch ein unerwarteter Besuch entfachte die Flamme neu. Im Mai 1897 erschien Margaret Brooke, die Frau von Rajah Charles, in der Villa Beccari. Madame Brooke überredete Odoardo, die Feder für einen Band wiederaufzunehmen, der sein außergewöhnliches Wissen über Borneo zusammenfasste. Sobald der Fluss wieder entfacht war, überflutete ihn eine Flut von Informationen und Erfahrungen. In den Wäldern Borneos. „Reisen und Forschungen eines Naturforschers“ erschien 1902 und umfasst fast 700 Seiten. Es war ein durchschlagender Erfolg und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt, darunter Englisch und Malaiisch.

In diesen Jahren erfreuten sich Salgaris Romane weiterhin großer Beliebtheit, auch inspiriert von den Artikeln Beccaris und anderer Forscher, die er zu Hause und in der Turiner Stadtbibliothek eifrig konsultierte. Im sogenannten „Indo-Malaiischen Zyklus“ erschienen beispielsweise Le due tigri (1904) und Sandokan alla riscossa (1907).

Odoardo Beccari starb am 25. Oktober 1920 im Alter von 77 Jahren. Seine letzten Worte galten einem Buch über seine Reisen nach Neuguinea, das posthum veröffentlicht wurde. Ein kurzer Artikel in der Zeitung La Nazione gedachte seiner.

Emilio Salgari hatte seine erzählerischen Reisen bereits neun Jahre zuvor, am Morgen des 25. April 1911, auf tragische Weise unterbrochen. Erschöpft von einem unhaltbaren Arbeitsplan, finanziellen Schwierigkeiten und schwerwiegenden familiären Problemen nahm er sich das Leben und hinterließ unter anderem einen Brief an seine Verleger. „Von euch, die ihr euch auf meinem Rücken bereichert und mich und meine Familie ständig in Armut oder noch Schlimmerem gehalten habt, bitte ich nur, dass ihr im Gegenzug für den Verdienst, den ich euch gegeben habe, meine Beerdigung in Betracht zieht. Ich verabschiede mich von euch, indem ich meine Feder zerbreche.“

Mehr zu diesen Themen:

ilmanifesto