El periodista que se fue con el conde Almásy

He estrechado la mano del paciente inglés y me he asomado a sus ojos llenos de dunas anaranjadas al alba, ya puedo morir en paz. La visita a Barcelona de Ralph Fiennes, el protagonista de la inolvidable película de Anthony Minghella, en la que encarnaba al conde Almásy, me permitió hace unos días entrevistar al actor y expresarle en persona mi pasión por el explorador húngaro, del que ha sido él su gran avatar cinematográfico. Fiennes, al que sorprendí con mi vehemencia, no comparte la misma obsesión que yo por Almásy (allá él) aunque me dijo que recuerda el personaje con cariño y que aún lo tiene por ahí dentro, con el nazi, el asesino en serie, el jardinero fiel y el cardenal, rebosante todavía de arena y de ardor por Katharine, imagino.

No tuvimos oportunidad de hablar largo y tendido sobre el desierto líbico, Heródoto, la Cueva de los Nadadores o el Bósforo de Almásy, ni de si comparte Ralph el afán exploratorio de su primo Ranulph Fiennes que llevó a este a atravesar el Territorio vacío, el terrible desierto de Arabia tras los pasos de Wilfred Thesiger (viejo conocido mío) y en pos de la ciudad perdida de Ubar, igual que Almásy buscaba el legendario oasis de Zerzura y su reino encantado. Pero conseguí que me dedicara mi preciado ejemplar del guion de El paciente inglés, escrito por el propio Minghella a partir de la novela del mismo título de Michael Ondaatje. El paciente inglés firmado por el paciente inglés, ahí es nada. Nos quedó pendiente leer juntos pasajes del guion, en los que, dado que lo lógico es que Ralph hiciera de Almásy, yo podría hacer de Katharine. “Prométeme que regresaras a por mí”. “Prometo que volveré. Prometo que nunca te dejaré”.

Como suele ocurrir cuando abro la espita Almásy, me sale el explorador por todas partes. Le he encontrado inesperadamente en un libro colectivo en el que nueve escritores reunidos en el castillo de Tatti, en la Toscana, a la manera del grupo de Villa Diodati han plasmado los relatos que les inspiró el lugar (Los espíritus del castillo, Séneca, 2024). Nicanor Gómez aborda en el suyo, El último atardecer de Almásy, las horas finales del conde cinematográfico, imaginando que había sido trasladado desde el monasterio de Santa Anna a Tatti. El texto es corto pero muy intenso y en él se escuchan el Szerelem, szerelem, la nana que le cantaba su niñera húngara a Almásy en la banda sonora del filme, y la llamada a la oración que oían el explorador y Katharine en sus tórridas tardes de amor clandestino en El Cairo. Mientras le hace efecto la morfina, el conde, que antes de conocer a su amante lo único que deseaba era “caminar por una tierra sin mapas”, se sumerge en sus recuerdos. “Llevé a Katharine Clifton al desierto, donde está el libro comunal de la luz de la luna. Estábamos entre los rumores de los pozos, en el palacio de los vientos”.

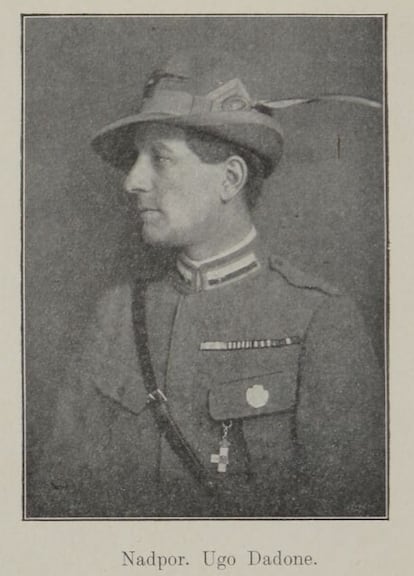

Pero lo más sorprendente en la estela del encuentro con Fiennes ha sido descubrir, gracias al profesor Jorge García Sánchez, que hubo otro periodista relacionado con Almásy, en este caso con el explorador real (1895-1951) que inspiró El paciente inglés. En el libro Nel Sahara, sulle tracce di Mister D. (2013), el investigador Alessandro Menari documenta la historia de su compatriota el reportero italiano Ugo Dadone que formó parte en 1934, con 48 años, de una de las expediciones de Lászlo Almásy a los confines del desierto líbico, “el paraíso de los locos”, en busca de Zerzura, y escribió varias crónicas periodísticas sobre el viaje. Más allá de la insana envidia que me provoca que Almásy haya viajado con un periodista que no fuera yo, he descubierto en Dadone un personaje casi tan extravagante como el propio conde.

A mí de entrada Dadone no me caía simpático porque era un fascista de tomo y lomo, amigo de Mussolini (aunque también es verdad que Almásy era un rancio aristócrata magiar partidario del vetusto imperio austrohúngaro y que durante la Segunda Guerra Mundial sirvió al Tercer Reich en el Norte de África alistado a las ordenes del mariscal Rommel, el zorro del desierto). A Almásy tampoco le caía bien Dadone y de hecho en su propio relato de la expedición le menciona sólo como “D.”, ninguneándolo. Pero el periodista italiano ha resultado ser un tipo interesantísimo -Menardi dice no sin razón que parece salido de una novela, no en balde llegaron a denominarlo “el Lawrence de Arabia italiano”-, aparte de escribir muy bien.

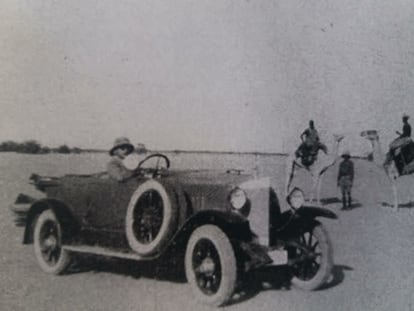

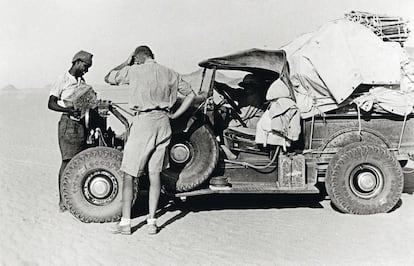

La expedición de Almásy de 1934 (del 19 de abril al 16 de mayo), en la que desgraciadamente no llevaba aeroplano como otras veces, fue organizada por el Real Automóvil Club de Egipto (RACE) y la patrocinaba el diario Al-Ahram, el rotativo más importante de El Cairo. El viaje, con seis automóviles y 11 personas, tenía, además del propósito patriótico oficial de buscar los orígenes de los antiguos egipcios, algo de mundana excursión turístico-deportiva y en ella figuraban incluso un barón suizo y un príncipe egipcio (muy distinto de su colega gran explorador Kemal el Din), Mohamed Abdel Moneim, sobrino vividor del rey Fuad y tercero en la línea de sucesión al trono. Pero Almásy aceptó guiarla porque, siempre falto de fondos, estaba continuamente a la búsqueda de oportunidades para regresar a su querido desierto y proseguir las búsquedas que le obsesionaban: Zerzura, las pinturas rupestres neolíticas (el año anterior había descubierto las famosas de los nadadores en el Wadi Sura del Gilf Kebir) y el ejército persa perdido de Cambises, enterrado, según Heródoto, en la arena en el 525 antes de Cristo cuando se dirigía a conquistar el oasis de Siwa.

El caso es que Dadone (1886-1963) era un agente secreto italiano, “una especie de 007”, en Egipto, colocado en la expedición para controlar y espiar aprovechando que se dirigían a una zona conflictiva —entre la cirenaica italiana y el Sudán angloegipcio—, cuya soberanía era objeto de disputa internacional. Almásy —que en varios momentos de su vida fue también espía, incluso doble— parece haberle tomado la medida a Dadone, aparte de que este había luchado a favor de la independencia de los checos y combatido en la Primera Guerra Mundial contra los austrohúngaros con lo que, de entrada, muy bien no le podía caer.

Como pasa con los personajes interesantes, nuestro italiano es un tipo muy ambiguo, tanto como el propio Almásy, del que sospechaban todos. Impenitente fascista y amigo personal de Mussolini, resulta que Dadone era masón y ¡judío! (su madre era una hebrea de Alejandría y él solo se libró de las medidas antisemitas gracias a sus amistades). Combatió en la Gran Guerra, lo hirieron gravemente en la batalla del Isonzo, lo que le dejó una cojera para toda la vida, y alcanzó el rango de capitán. Vivió aventuras en la Rusia revolucionaria, donde lo condenaron a muerte, aunque pudo escapar; fue bígamo según la ley italiana, periodista, diplomático, intimó con D’Annunzio, con Ezra Pound, con Edvard Benes. Antes de desembarcar en Egipto como corresponsal de Il Popolo d’Italia, había vivido en Nueva York y viajado en piragua al Gran Chaco brasileño. Parece haber sido un compañero de viaje incómodo, al que le resultó difícil adaptarse a la vida en el desierto. Tuvo algún momento de locura (mató a tiros de revólver a un gallo que llevaba el cocinero de la expedición), que se achacó a una insolación y a la picadura de una mosca parasitaria. A Dadone le entró además la obsesión paranoica de que Almásy había encontrado el tesoro del ejército enterrado de Cambises pero quería mantenerlo en secreto para no compartirlo con los compañeros de expedición.

Como decía, el periodista italiano escribía muy bien. El libro de Menardi incluye los artículos que publicó del viaje y su prosa, ya sea describiendo los esqueletos de camellos que muestran sus dientes al cielo en la vieja pista de las caravanas de esclavos de Darb-el-Arbain o la columna de vehículos lanzándose a lo desconocido (“rombano allegri i motori ripostati e riempieno con il loro scoppi ilari l’immensità del deserto”, “los motores reabastecidos rugen alegremente y llenan la inmensidad del desierto con sus alegres explosiones”) es excelente. En algún momento le sale la vena fascista y compara la empresa colonial italiana con la “forza generatrice” del imperio romano. Pero su relato de la expedición está lleno de poderosas imágenes: describe el gran lecho de arena dorada del desierto, los espejismos (“Miraggio, Fata Morgana”), el juego de los automóviles trepando a las dunas como en una montaña rusa, o las estrellas que titilan en la ancha noche del Sahara oriental.

Tras la expedición, Dadone fue nombrado responsable de la propaganda fascista en Egipto con la misión de fomentar el resentimiento nacionalista antibritánico de la población. Disponía incluso de un operador de radio clandestino. Organizó una quinta columna muy activa utilizando una mezcla de rudezza fascista y sottiglieza italiana que incluía invitar a la gente a sus afamados spaghetti speciali en su apartamento de Zamalek. Con la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial en 1940 tuvo que salir por piernas de El Cairo dejando todas sus cosas, entre ellas su notable colección de antigüedades faraónicas y grecorromanas y su Fiat 1500. Pasó a Libia para trabajar de corresponsal de guerra y agente y le ascendieron a mayor. No consta que se encontrara de nuevo con Almásy, que realizaba entonces misiones secretas para el Afrika Korps tras las líneas británicas. Dadone fue reclamado por el Estado Mayor italiano para colaborar en la creación de una legión extranjera con prisioneros de guerra árabes. Le capturaron en 1943 en Túnez tras los desembarcos Aliados y fue confinado en diferentes campos. En 1946 la CIA le reclutó con el nombre en clave de Desdémona para aprovechar sus contactos en Oriente Medio (era amigo de Habib Bourgiba, del rey Abdalá de Jordania y del Gran Mufti). En 1955 fue de los pocos periodistas europeos acreditado en la Conferencia de Bandung... Murió de problemas cardiacos en un hospital de Roma en 1963.

Con todo, el libro de Menardi me ha servido para descubrir a un segundo periodista que viajaba en la misma expedición de Almásy (con el conde van dos periodistas, como con Miguel Strogoff) y con el que me identifico mucho más: el egipcio Hassan Sobhi, el corresponsal de Al-Ahram. Sobhi, mucho menos mundano, retorcido e inestable que Dadone (colega al que nombra como “il Signore”), también escribió una serie de reportajes de la aventura (se incluyen asimismo en el libro). Estuvo mucho más cerca de Almásy, al que admiraba sobremanera (como cierto periodista catalán). Le describe como “un hombre joven y fuerte como ninguno, de rasgos afilados y bellas facciones” (desde luego parece que hable de Ralph Fiennes y no del verdadero Almásy, enjuto y narizón). Recalca que habla todas las lenguas, inglés, francés, italiano, alemán, ruso, árabe, incluso el bereber, “adora el desierto y está dispuesto siempre a dar todo lo que posee para vivirlo, lo conoce bien y lo quiere conocer aún mejor”. En la entrega titulada Abu Ramla, el padre de las arenas, ofrece unas deslumbradas notas biográficas del conde (piloto de automóviles de carreras y de aviones, soldado, explorador) y abunda en el perfil entusiástico del personaje, describiendo sus ojos, “hipnotizantes”, y en los que se advierte “determinación, lealtad y conocimiento”. Dice también que Almásy iba a veces con el torso desnudo y pantalón corto, y aun así “irradiaba estilo y elegancia”, lo que ya es prodigio.

El periodista cairota, sin experiencia viajera ni militar, a diferencia de sus compañeros, lo pasa fatal al principio en el desierto, “con arena en todos los orificios” y miedo a que se le meta una serpiente en la tienda (¡uno de los nuestros!), pero va aprendiendo a apreciarlo sentado junto al veterano conde en el vehículo de este, el Ford denominado Inshallah. Al cabo de unos días, ya escribe del “abrazo del desierto encantador y exuberante”, un desierto que revela “su belleza estimulante”, y que imagina como una presencia femenina, una “bella de las dunas” que encanta y abraza. Llega a calificar la noche que pasa en Bir Al-Masaha, ya cerca de llegar a la montaña del Jebel Uweinat, en medio de la naturaleza salvaje, como única, “pura y hermosa como ninguna otra cosa que haya nunca encontrado en toda mi vida”.

Transfigurado, el periodista se siente luego en un atardecer “en un sueño maravilloso, circundado de arena en todas las direcciones, no arena de un amarillo brillante como bajo el sol de mediodía sino suave y extensa, desbordándose en el resplandor rojizo como la primera sonrisa de una bella mujer, encantadora y mágica”. Junto a la hoguera, al final de la jornada, Sobhi se emborracha de los relatos de sus acompañantes, sus aventuras y peligros. Afortunado mortal y feliz colega, ¡quién pudiera haber oído a Almásy hablar del Gran mar de arena, de Heródoto y de la fabulosa Zerzura, en la larga noche de la caravana!

EL PAÍS