Trois raisons pour lesquelles le soutien américain à Israël dans la guerre de Gaza est remis en question, et ce qui pourrait se passer ensuite.

Rompant avec la tradition des présidents américains, dont les premières destinations internationales sont leurs voisins du Mexique et du Canada , Donald Trump a entamé ce mardi sa première tournée internationale - et pour quatre jours - en visitant l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis, les trois pays les plus riches de la région et parmi les plus riches du monde.

Cherchant à promouvoir une vision dans laquelle « les échanges commerciaux et culturels vainquent l'extrémisme », Trump a signé mardi le plus gros accord de vente de défense de l'histoire avec l'Arabie saoudite, d'une valeur de près de 142 milliards de dollars, qui fournira au pays arabe des « équipements militaires de pointe ». Elle prévoit également de faire de même avec le Qatar et les Émirats arabes unis.

Netanyahu a annoncé que l'armée entrerait à Gaza avec toutes ses forces dans les prochains jours. Photo : EFE

Et même si sa tournée est clairement axée sur l'économie, ce n'est pas une coïncidence si les pays qu'il a choisis sont les trois territoires les plus riches du Golfe, dotés de vastes réserves de pétrole et d'actifs importants dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de l'immobilier. La visite du républicain se concentre également sur les conflits au Moyen-Orient . Il est donc particulièrement frappant qu'il n'ait pas inclus Israël, l'allié le plus proche de Washington dans la région, dans sa tournée.

La grande question concernant le cours de la guerre dans la bande de Gaza est donc de savoir qui exercera la pression la plus forte : celle de Trump, qui exige qu'Israël déclare la fin de la guerre en échange du retour des 58 otages encore détenus par le Hamas, ou celle des ministres de l'aile nationaliste de la coalition du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui ont déjà clairement indiqué que si la guerre se termine avant que le Hamas ne soit détruit, la coalition prendra fin.

Donald Trump, aux côtés du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Photo : AFP

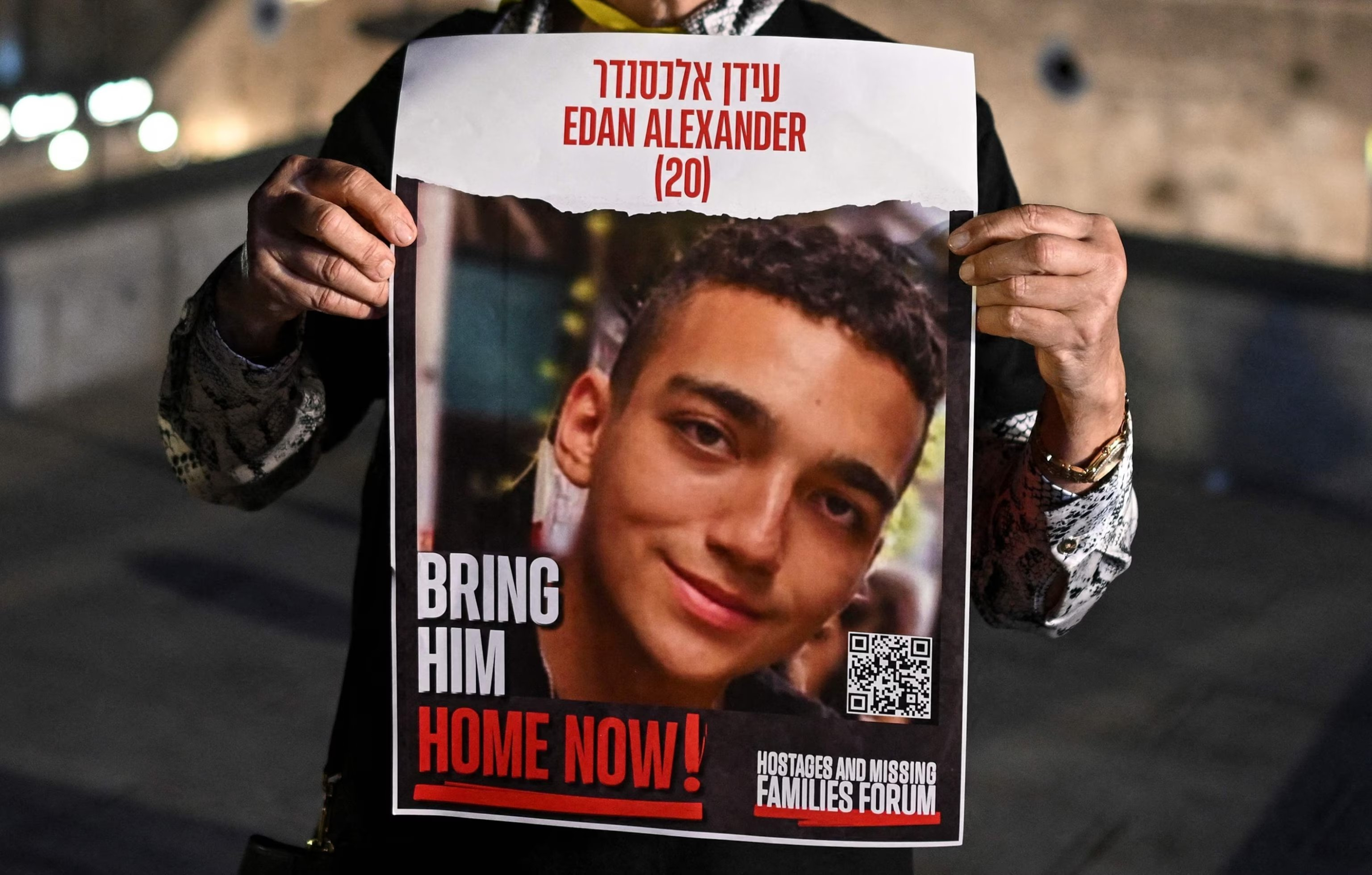

Les tensions en Israël concernant le soutien douteux des Etats-Unis à ses plans de guerre se sont intensifiées lundi après la libération par le Hamas d'Edan Alexander, le soldat israélien de nationalité américaine qui a passé 584 jours aux mains de l'organisation terroriste et a été torturé, détenu dans une cage avec les mains et les pieds liés, et dont le régime alimentaire ne s'est amélioré que dans les dernières semaines avant son départ de Gaza.

En effet, on dit que sa libération est due au dialogue direct de Washington avec le Hamas, alors qu'Edan est considéré comme le dernier otage américain survivant. Les civils Judith Weinstein et son mari Gadi Haggai ainsi que les soldats Omer Neutra et Itay Chen ont été présumés morts.

Par conséquent, le fait que sa libération soit due à sa citoyenneté américaine, puisque le président Donald Trump lui-même est intervenu dans sa libération après avoir conclu un accord direct avec le Hamas – bien qu’Israël ne l’ait pas officiellement reconnu – la perception en Israël est que cet accord donne au Hamas une certaine légitimité internationale.

Israël a bloqué toute aide entrant sur son territoire le 2 mars. Photo : AFP

Ceci, combiné aux discussions directes de Washington avec l'Iran sur son programme nucléaire et à la récente décision de Trump de cesser ses attaques contre les Houthis au Yémen pour les empêcher d'attaquer les navires américains, suscite une grande inquiétude à Jérusalem.

Ainsi, l’effet cumulatif des décisions prises par l’administration républicaine peut être interprété par le monde arabe, y compris les ennemis d’Israël, comme un signe que l’alliance avec les États-Unis n’est plus impénétrable et qu’Israël ne peut pas nécessairement toujours compter sur les États-Unis.

Dennis Ross, un ancien haut fonctionnaire du Département d’État qui a servi comme envoyé au Moyen-Orient sous les présidents démocrates et républicains, a déclaré au Washington Post que les voix au sein de l’administration Trump qui plaident pour une moindre implication militaire américaine au Moyen-Orient se multiplient, tandis que « Trump va probablement faire de l’apport de milliards de dollars d’investissements des riches monarchies arabes du Golfe aux États-Unis une priorité absolue lors de son voyage. »

Les États-Unis ont engagé des négociations avec le Hamas pour obtenir la libération d’Edan Alexander. Photo : @HenMazzig / X

« Ce que nous constatons, c'est que le président Trump a une idée claire de ce qui nous intéresse, et c'est la première chose. Il définit la nature de ses intérêts à l'étranger non pas à travers un contexte géopolitique ou sécuritaire, mais à travers un cadre économique, financier et commercial. Je pense que le président Trump pourrait penser : "Nous leur donnons 4 milliards de dollars par an d'aide militaire. Je fais beaucoup pour soutenir les Israéliens" », a expliqué Ross au média susmentionné.

Et tandis que l’envoyé spécial américain pour la région, Steve Witkoff, a souligné que Trump restait engagé envers la nation juive, la question est considérée avec une certaine suspicion en Israël.

D'autant plus qu'il n'est pas exclu qu'outre l'exploit politique du dialogue direct du Hamas avec Washington, la motivation centrale ait été d'obtenir qu'Israël annule l'opération de grande envergure prévue à Gaza, pour laquelle 60 000 réservistes israéliens ont été recrutés.

Bien que le gouvernement Netanyahu ait annoncé mardi qu'il enverrait une délégation à Doha, capitale du Qatar, pour poursuivre les négociations visant à obtenir la libération des otages, il a annoncé que l'armée israélienne entrerait dans la bande de Gaza « de plein fouet » dans les prochains jours et qu'il n'envisageait aucun scénario dans lequel son pays arrêterait la guerre.

L'offensive israélienne à Gaza a fait des milliers de morts, dont de nombreux civils. Photo : EFE

Il a également déclaré que son gouvernement s'efforçait de trouver des pays disposés à accepter les Palestiniens qui, selon lui, pourraient quitter la bande de Gaza en grand nombre.

L'objectif affiché de l'opération est de faire pression sur le Hamas pour qu'il accepte de libérer les otages, mais aussi de détruire définitivement le groupe terroriste, un objectif qui fait l'objet de vifs débats en Israël car peu de gens croient qu'il est possible d'atteindre les deux objectifs simultanément.

En fait, le commandant en chef des Forces de défense israéliennes, le lieutenant-général Eyal Zamir, a reconnu il y a quelques jours que l’opération pourrait mettre en danger les otages.

En outre, Witkoff a insisté sur le fait que les États-Unis rechercheront à tout prix « une solution diplomatique », qui est la voie par laquelle la plupart des captifs ont été libérés et celle « préférée par tout le monde ».

Malgré la rencontre entre Trump et Netanyahu, les États-Unis ont pris leurs distances avec Israël. Photo : EFE

Une position soutenue par les familles des captifs et une grande partie de la population israélienne. Selon des sondages récents, 70 % des Israéliens souhaitent donner la priorité aux personnes kidnappées, qui, ils le savent, n’ont plus beaucoup de temps devant eux puisque sur les plus de 190 personnes qui sont rentrées en Israël, 41 sont des cadavres. Et sur les 58 individus restant en captivité, seuls 20 sont encore en vie, tandis que 35 ont été déclarés morts et trois autres sont incertains.

A cela s'ajoute le sentiment des familles des victimes kidnappées selon lequel Edan Alexander n'a été épargné que parce qu'il possède une nationalité étrangère, la pression sur Netanyahou étant donc à son comble.

Jana Beris – Correspondante EL TIEMPO - Jérusalem

eltiempo