Quando serve un elefante morto per capire la preistoria

Testo in cui l'autore sostiene idee e trae conclusioni basate sulla sua interpretazione di fatti e dati

L'elefante Yoyo è morto nel 2024 allo zoo di Barcellona all'età di 54 anni. Era un elefante straordinariamente longevo – normalmente questi magnifici animali vivono al massimo 40 anni in cattività – e, inoltre, il suo corpo ha reso un ultimo servizio alla scienza. Un team del Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo (CSIC) ha scoperto a Olduvai (Tanzania) degli strumenti ossei risalenti a 1,5 milioni di anni fa , che hanno dimostrato che l'Homo erectus , antenato dell'Homo sapiens, aveva una capacità cognitiva molto più elevata di quanto si pensasse in precedenza. Ma le scoperte non sempre bastano: a volte gli studiosi della preistoria devono ricorrere all'archeologia sperimentale, cioè testare, utilizzando gli stessi materiali, come potrebbe essere costruito un determinato oggetto, quale funzione potrebbe avere e quanto è efficace. Per questo motivo, il team del CSIC aveva bisogno di un elefante morto per realizzare strumenti simili e testarli.

La carcassa dell'elefante Yoyo era stata donata dallo Zoo all'Istituto Catalano di Paleoecologia Umana ed Evoluzione Sociale (IPHES) di Tarragona, il che ha permesso al team del CSIC di ricreare gli stessi coltelli che questa specie del genere Homo utilizzava in Africa agli albori dell'umanità. Nel meraviglioso film di Werner Herzog sulla grotta Chauvet , La grotta dei sogni dimenticati , vediamo specialisti impegnati nella costruzione e nel collaudo di tutti i tipi di armi preistoriche. Altri hanno ricreato i pigmenti o le lampade di grasso di renna che potrebbero essere stati utilizzati nell'oscurità più profonda delle pitture rupestri.

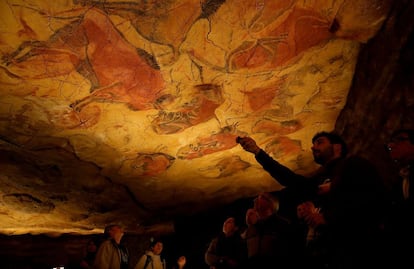

L'aspetto affascinante e, allo stesso tempo, enormemente difficile della preistoria è che gli scienziati sono sempre all'oscuro: possono classificare, ma l'interpretazione – soprattutto nel caso di ciò che chiamiamo arte, anche se non sappiamo realmente quale fosse la sua funzione sociale – è sempre molto rischiosa. In primo luogo, per la mancanza di qualsiasi documento che possa confermare una teoria e, in secondo luogo, perché una scoperta potrebbe cambiare completamente il modo in cui concepiamo il lontano passato dell'umanità. La grotta di Chauvet , la cui scoperta è raccontata nel documentario di Herzog, ha infranto tutte le ipotesi fatte fino ad allora sull'arte parietale in Europa, quando una mattina di Natale del 1994 vennero scoperte pitture risalenti a 30.000 anni fa, molto più antiche di tutta l'arte figurativa conosciuta fino ad allora: tra i leoni di Chauvet e i bisonti di Altamira c'è più distanza di quanta ce ne sia tra la grotta cantabrica e Guernica. In terzo luogo, a causa di un paradosso: il fatto che non abbiamo trovato qualcosa non significa che quella cosa non esista. «L’assenza di prove non è prova», ripete spesso la preistoria ed esperta di Neanderthal Marylène Patou-Mathis . Quando sono trascorsi migliaia o addirittura milioni di anni, è impossibile misurare ciò che è andato perduto. Tutti gli scienziati ritenevano impossibile che i Neanderthal e gli Homo sapiens si fossero incrociati, finché il DNA non ha dimostrato che ciò era avvenuto.

Alianza Editorial ha appena ripubblicato un libro che spiega tutto questo in modo chiaro e divertente: The Cave Painters. Il mistero dei primi artisti (traduzione di Eugenia Vázquez Nacarino), di Gregory Curtis. È un saggio che vale davvero la pena di leggere. Curtis, giornalista veterano, racconta la storia della scoperta dell'arte preistorica nel XIX secolo e di come i punti di vista dei ricercatori siano cambiati nel corso dei decenni, dai pionieri come l'abate Henri Breuil e André Leroi-Gouran a Jean Clottes . Un ruolo importante nel libro è svolto anche da Marcelino Sanz de Sautola , lo scopritore di Altamira nel XIX secolo, che fu deriso dai suoi contemporanei nonostante avesse avuto la geniale intuizione che diede inizio allo studio della preistoria: sì, era perfettamente possibile che gli esseri umani creassero opere d'arte straordinariamente sofisticate migliaia di anni fa. Ma in un mondo in cui vorremmo capire tutto, ci troviamo di fronte a una barriera insormontabile: non sappiamo perché siano stati realizzati questi dipinti, né cosa significhino, anche se l'emozione provocata dalla loro bellezza infrange tutte le barriere del tempo.

"Ciò è frustrante sia per gli scienziati sia per gli amatori, poiché, in quanto opere d'arte, i dipinti riescono a comunicare in modo diretto ed estremamente efficace", scrive Gregory Curtis nel suo saggio. Qualunque fossero le ragioni culturali che spingevano gli antichi cacciatori a dipingere nelle grotte, i grandi artisti tra loro si prendevano la briga di creare dipinti con linee eleganti, colori tenui, una prospettiva precisa e un senso fisico del volume. I cavalli multicolori e stilizzati di Lascaux; l'orgoglio dei leoni cacciatori dagli occhi fiammeggianti di Chauvet; e i poderosi, ma delicati e sinuosi, bisonti di Altamira e Font-de-Gaume sono la prova che la bellezza è davvero eterna.

EL PAÍS

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F2a8%2F66c%2Fc4c%2F2a866cc4c8adcf2ce39c2f655dcab9f5.jpg&w=3840&q=100)