La guerra nei libri. Indagine su cosa leggono i russi per capire se stessi

Foto Ansa

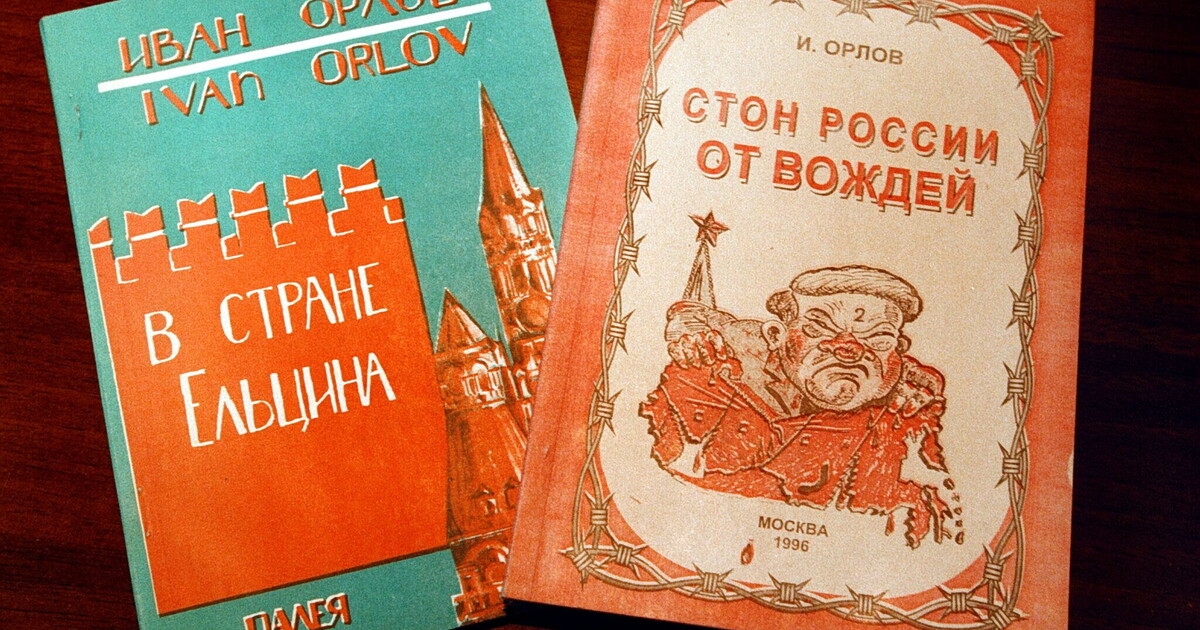

letture russe

Meno celebrazione della guerra, più riflessione. Dopo l'invasione dell'Ucraina qualcosa è cambiato nelle abitudine di lettura dei cittadini russi

Dopo l’invasione dell’Ucraina, la guerra è entrata anche nelle librerie russe. Nei mesi successivi al febbraio 2022, mentre il Cremlino moltiplicava le leggi sulla censura, i tribunali condannavano chi osava pronunciare la parola “invasione” e i mezzi di comunicazione ripetevano la retorica della “denazificazione”, i lettori hanno cominciato a cercare nei libri di storia e di narrativa di guerra un linguaggio per orientarsi. All’inizio lo hanno fatto nella direzione prevista dalla propaganda: riscoprendo il mito della “Grande guerra patriottica”, la memoria epica della lotta contro la Germania nazista. I titoli che raccontano la resistenza di Stalingrado, le biografie di eroi sovietici, i romanzi che celebrano il sacrificio collettivo sono tornati a dominare le classifiche. Leggere, in quei mesi, significava aderire.

Poi qualcosa è cambiato.

La giovane politologa Natalia Vasilenok ha condotto un’ampia indagine sulle abitudini di lettura dei russi tra il 2018 e il 2025 (il paper si trova online in libero accesso con il titolo Reading Orwell in Moscow), combinando i dati della principale catena libraria del paese (Chitay-Gorod) con quelli della piattaforma LiveLib, la più vasta comunità online di lettori russi. Attraverso un modello di analisi testuale, ha ricostruito i “temi latenti” che dominano la saggistica storica russa e ne ha seguito l’evoluzione dopo il febbraio 2022. Il quadro che emerge è mobile, contraddittorio: dai registri della propaganda si passa gradualmente a un uso più libero, persino eversivo, della memoria. Già nel 2023, infatti, si nota un cambio di tono. I lettori continuano a leggere di guerra, ma non più soltanto per celebrarla. Gli stessi testi che un tempo alimentavano l’orgoglio nazionale cominciano a essere interpretati in chiave diversa, come strumenti di riflessione o di dubbio. "Vita e destino" di Vasilij Grossman, ad esempio, torna al centro dell’attenzione non come epopea della vittoria sovietica, ma come romanzo sull’identità schiacciata tra due totalitarismi. Anche "Tempo di seconda mano. La vita in Russia dopo il crollo del comunismo" e "La guerra non ha un volto di donna. L’epopea delle donne sovietiche nella seconda guerra mondiale" di Svetlana Aleksievič vengono letti con uno sguardo nuovo, come indagini sulla fragilità della verità e sulla violenza del potere.

La stessa memoria bellica che si rovescia in domanda morale. Vasilenok definisce questo fenomeno “pratiche di lettura ambigue”: testi capaci di parlare in più lingue, a seconda di chi li apre. Un romanzo patriottico può essere letto come parabola della paura; un diario di guerra come riflessione sull’obbedienza. La storia, in altri termini, diventa una lingua in codice. 1984 e La fattoria degli animali di George Orwell, Le origini del totalitarismo di Hannah Arendt, Gulag di Anne Applebaum, Terre di sangue e Sulla tirannia di Timothy Snyder diventano punti di riferimento per chi cerca analogie con il presente. A questi si aggiungono La casa distrutta di Horst Krüger, il memoir di un giovane tedesco cresciuto nella normalità del nazismo e poi costretto a convivere con la propria “colpa senza crimine”, e La figlia di Auschwitz di Tova Friedman, il racconto di una sopravvissuta che trasforma il ricordo in esercizio di consapevolezza. Libri che non denunciano apertamente ma insegnano a leggere tra le righe. Si delineano così i contorni di una trasformazione silenziosa. In un sistema che controlla l’informazione e punisce la parola pubblica, la lettura diventa un modo per pensare senza esporsi. I forum e i commenti su LiveLib mostrano un linguaggio prudente, pieno di allusioni, dove “colpa”, “paura”, “vergogna” sostituiscono termini politici ormai impronunciabili. La storia serve a dire ciò che non si può dire del presente. Anche l’editoria sembra reagire. Dopo il 2023 si moltiplicano i libri dedicati ai dilemmi morali, alla vita quotidiana sotto i regimi, alla banalità dell’obbedienza; diminuiscono invece quelli che celebrano la grandezza collettiva. E’ come se la domanda di senso dei lettori avesse imposto ai cataloghi un diverso equilibrio tra memoria e retorica. Il pubblico di lettori preso in considerazione è ristretto: per lo più giovani urbani, istruiti, connessi. Ma è lì, nella parte più esposta della società, che la memoria storica diventa terreno di resistenza. Leggere non è necessariamente un atto politico, ma in certe condizioni può diventarlo. Nella Russia che imprigiona poeti e filosofi, il libro resta uno dei pochi spazi di libertà: la possibilità di costruire un pensiero non sorvegliato. In un paese che ha costruito la propria legittimazione sulla memoria eroica della Seconda guerra mondiale, il ritorno di interesse per il lato oscuro del Novecento – la collaborazione, la viltà, la paura – è un segnale di crepa nella narrazione ufficiale. E’ come se l’immagine dell’“Orwell moscovita” evocata dal titolo del saggio di Vasilenok non fosse un semplice gioco intellettuale, ma il ritratto di un pubblico che, per sopravvivere al proprio tempo, impara di nuovo a leggere tra le righe: un modo nuovo per aggirare le maglie di una censura sempre più soffocante. E’ la biografia morale di una parte della Russia contemporanea, quella che, in silenzio, sfoglia le pagine di altri totalitarismi per capire il proprio.

Di più su questi argomenti:

ilmanifesto