Война в книгах: обзор того, что читают россияне, чтобы понять себя

Фото Анса

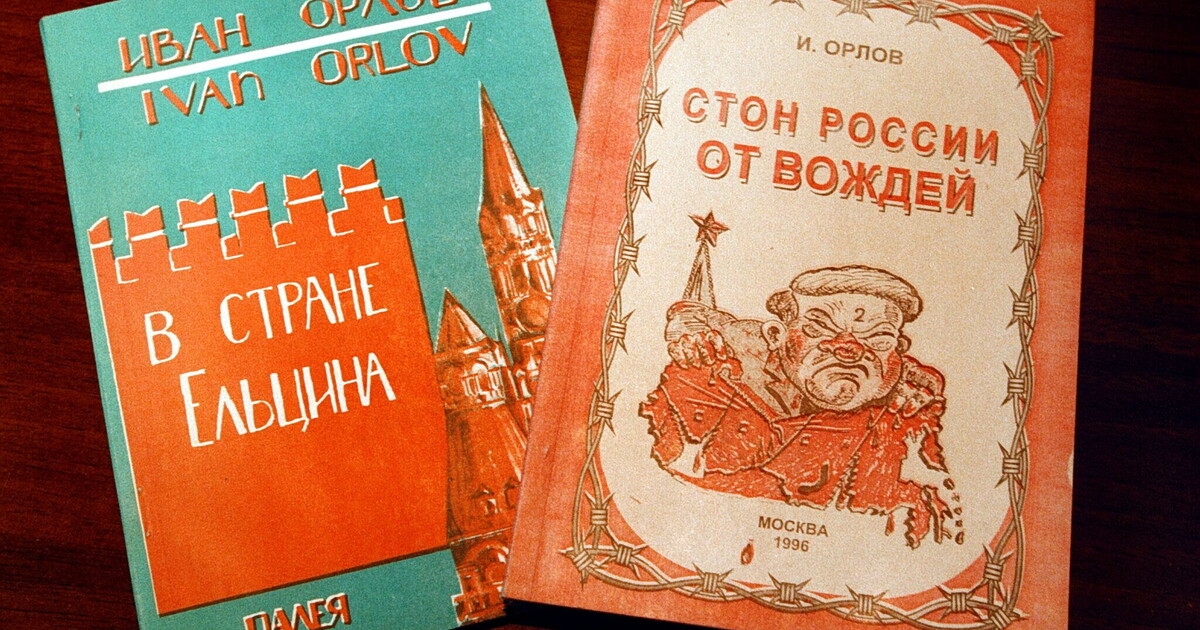

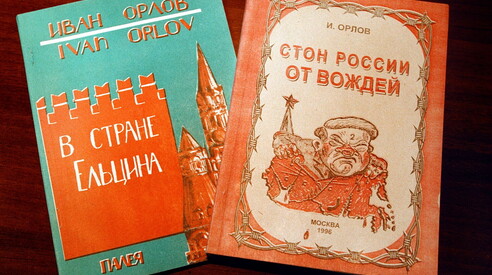

русские чтения

Меньше празднования войны, больше размышлений. После вторжения в Украину читательские привычки россиян изменились.

После вторжения в Украину война проникла и на российские книжные полки. В последующие месяцы после февраля 2022 года, когда Кремль усилил цензуру, суды осуждали любого, кто осмеливался произнести слово «вторжение», а СМИ повторяли риторику «денацификации», читатели начали обращаться к книгам по военной истории и художественной литературе в поисках языка, чтобы сориентироваться. Поначалу они шли в направлении, предсказанным пропагандой: заново открывая для себя миф о «Великой Отечественной войне», эпическую память о борьбе с нацистской Германией . Книги, повествующие о сопротивлении Сталинграда, биографии советских героев и романы, воспевающие коллективное самопожертвование, вновь заняли лидирующие позиции в списках бестселлеров. Чтение в те месяцы означало участие в войне.

Затем что-то изменилось.

Молодой политолог Наталья Василенок провела масштабное исследование читательских привычек россиян в период с 2018 по 2025 год (работа доступна в свободном доступе под названием «Читая Оруэлла в Москве»), объединив данные главного книжного магазина страны («Читай-Город») с данными платформы LiveLib, крупнейшего онлайн-сообщества российских читателей. Используя модель текстового анализа, она реконструировала «скрытые темы», доминирующие в российской исторической прозе, и проследила их эволюцию после февраля 2022 года. Вырисовывающаяся картина изменчива и противоречива: от пропагандистских регистров происходит постепенный переход к более свободному, даже подрывному, использованию памяти. Действительно, уже в 2023 году изменение тональности очевидно. Читатели продолжают читать о войне, но уже не просто для того, чтобы её прославлять. Те же тексты, которые когда-то питали национальную гордость, начинают интерпретироваться по-новому, как инструменты для размышлений или сомнений. Например, « Жизнь и судьба » Василия Гроссмана вновь предстаёт в центре внимания не как эпопея о советской победе, а как роман о личности, раздавленной двумя тоталитарными режимами. Произведения Светланы Алексиевич « Время подержанных вещей: Жизнь в России после краха коммунизма » и « У войны не женское лицо: Эпос советских женщин во Второй мировой войне » также читаются по-новому, как исследования хрупкости истины и насилия власти.

Сама память о войне превращается в моральный вопрос. Василенок называет это явление «практиками неоднозначного чтения»: тексты, способные говорить на нескольких языках в зависимости от того, кто их читает. Патриотический роман можно читать как притчу о страхе; военный дневник – как размышление о послушании. Иными словами, история становится закодированным языком. «1984» и «Скотный двор» Джорджа Оруэлла, «Истоки тоталитаризма» Ханны Арендт, «ГУЛАГ» Энн Эпплбаум, «Кровавые земли» и «О тирании» Тимоти Снайдера становятся ориентирами для тех, кто ищет аналогии с настоящим. К ним добавляются «Дом, который взорвался» Хорста Крюгера – мемуары молодого немца, воспитанного в нормальных условиях нацизма, а затем вынужденного жить с собственной «виной без преступления», и «Дочь Освенцима» Товы Фридман – история выжившей, которая превращает память в упражнение в осознании. Эти книги не обличают открыто, а учат нас читать между строк. Так вырисовываются контуры молчаливой трансформации. В системе, контролирующей информацию и наказывающей за публичные выступления, чтение становится способом мыслить, не выставляя себя напоказ. Форумы и комментарии на LiveLib демонстрируют осторожный язык, полный намёков, где «вина», «страх» и «стыд» заменяют теперь непроизносимые политические термины. История служит выражением того, чего нельзя сказать о настоящем. Даже издательская индустрия, похоже, реагирует. После 2023 года книг, посвящённых моральным дилеммам, повседневной жизни при режимах и банальности послушания, становится всё больше; книг, воспевающих коллективное величие, становится всё меньше. Как будто потребность читателей в смысле заставила каталоги искать иной баланс между памятью и риторикой. Целевая аудитория ограничена: в основном молодые, городские, образованные и имеющие связи. Но именно там, в наиболее уязвимых слоях общества, историческая память становится ареной сопротивления. Чтение не обязательно политический акт, но при определённых условиях может им стать. В России, где поэты и философы оказываются в тюрьме, книги остаются одним из немногих пространств свободы: возможностью конструировать неконтролируемую мысль. В стране, чья легитимность основана на героической памяти о Второй мировой войне, возобновившийся интерес к тёмной стороне XX века – коллаборационизму, трусости, страху – является признаком трещины в официальном нарративе. Как будто образ «московского Оруэлла», навеянный названием эссе Василёнка, – не просто интеллектуальная игра, а портрет публики, которая, чтобы пережить своё время, заново учится читать между строк: новый способ обойти сети всё более удушающей цензуры. Это моральная биография той части современной России, которая молча перелистывает страницы других тоталитаризмов, чтобы понять свой собственный.

Подробнее по этим темам:

ilmanifesto